يبدأ حسن حنفي مشروعه الفكري برفض الفكر الديني التقليدي شكلاً ، ويقوم بنقد طريقة القدامى في البناء النصوصي لمؤلفاتهم ، فيقول :

(في هذه المقدمات الإيمانية تتحددُ علاقة الإنسان بأنه فقط ليس فقط على مستوى المعرفة والنظر بل أيضاً على مستوى السلوك والعمل ، فالإنسان يحمد الله على نعمه ويشكره ، على فضله ، مما يجعل العلاقة أحادية الطرف ، من واهب (إلى) موهوب ، ومن معطى إلى معط إلى ، وتجعل الإنسان مجرد وعاء للنعم ، ومستقبل للعطايا (…) وإن كثيراً من مآسي عصرنا لهو انتظار الكرم والجود ، والتشوق إلى الهدايا والعطايا ، والتزلف من أجل هبات السلطان حتى أصبح العصر كله عصر تعايش وارتزاق . .)، (1).

إن أي فقرة لدى حسن حنفي تعطينا طريقة التفكير ، حيث يجري الدخول إلى عصر ما واقتطاع فكرة أو عبارة ، ثم رؤيتها بطريقةٍ ذاتية ، أي من خلال وعي الكاتب المنفصل عن البنية الاجتماعية ، ثم الحكم عليها عبر ذلك الشعور ، ومن ثم الانطلاق بها إلى عصر آخر مغايرٍ وذي حيثيات مختلفة ، وإسقاط المعنى المستلِ على العصر الجديد المختلف .

فطريقة المؤلفين العرب والمسلمين في الثناء على الله وحمد رسوله والسلف الصالح الخ . . ذات نسق مرتبط بعصر تكرست فيه مثل هذه اللغة والمعاني الدينية التي هي مقدمة لأي بحث ، سواء لدى جماعة أهل الحكم أو جماعة المعارضة لأهل الحكم ، وهذه الطريقة التأليفية قام المؤلفون العرب والمسلمون بتجاوزها في زمن النهضة بدءً من القرن التاسع عشر لكن حسن حنفي يعيدنا إليها ، موجعاً القارئ بالهجوم على طريقةٍ غدت في ذمة التاريخ ، لكن الكتاب ليس بحثاً في طرق تأليف الكتب ومقدماتها ولا يعتبر طرق التأليف كبؤرة لمؤلفه بل هو يريد أن يناقش التراث والعصر.

ولهذا نجد الفقرة تقفز من نقد طريقة المؤلفين القدامى ولا تقوم بدرس أسباب هذا الإنشاء إلى أن تعمم قائلة إن هذه الطريقة هي باب للكثير من المشكلات ، (وإن كثيراً من معاني عصرنا لهو انتظار الكرم والجود).

فهو يقفز من قضية طرق التأليف القديمة قبل عشرة قرون إلى الزمن الحالي مصوراً بأن طريقة المؤلفين القدامى في الثناء على الله هي من أسباب النفاق المعاصر!

إنه استلالٌ لعنصر تراثي من بين شبكته الواسعة وتعليقه في فضاء لاتاريخي مجرد ، ثم سحبه إلى بُنى اجتماعية أخرى لها سيرورات مختلفة وقوانين متغيرة ، عبر شحنٍ عاطفي وتدفق لغوي.

إن المؤلفين القدامى حين يحمدون الله على طريقتهم فلا يعني هذا بأنها طريقة لتكريس السلبي ومدح السلاطين ، فهي طريقة تقليدية يقوم بها المنتمي للسلطة والمعارض لها ، وهي جزءٌ من بناءٍ ديني ثقافي خاص بالعصر السابق ، لكن طريقة المؤلف تقوم على الاستفزاز والنفخ العاطفي والاستعراض .

وثمة جمل في هذه المقدمة التي تقدم المشروع الفكري لحسن حنفي تنسف المشروع كله مثل هذه العبارة :

(كانت تجارب القدماء في أغلبها صوفية وفي أقلها علمية نظرية ، وبالتالي خلت من أي مضمون اجتماعي ، وكيف يهتز العالم كله من مجرد تجربة ذوقية شخصية تعتلجُ في صدر صاحبها ، ويموج بها قلبه ، ويهتز لها وجدانه ؟ ..(. .) انما تجاربنا نحن فهي اجتماعية بالأصالة ، تجارب ذات مضمون ، وضعناها في التراث . .) ،(2).

تعطينا هذه العبارة تعميماً عن الصوفية والنتاج الثقافي بنسبة غير دقيقة ، ثم أن وجود نتاج بلا مضمون اجتماعي ، هو كلام غير علمي . ثم يقوم بسحب الصوفية إلى عصرنا ويجري التدفق اللغوي العاطفي والمليء بالاستطرادات التي تحاول النفخ في تلك الفكرة.

إن العبارة هنا تكرس تناقضات مطلقة غير جدلية : صوفية بلا مضمون ، صوفية معاصرة ذات مضمون ، فكر غير اجتماعي ، فكر اجتماعي .

سوف نجد إن هذه الطريقة التعبيرية – الفكرية هي منهج المؤلف ، فهو وعي يعيش التضادات المطلقة ولا يستطيع أن يجمع بينها ويدرسها بشكل جدلي .

يقوم بعد ذلك بدرس التراث الإسلامي بمناقشة مصطلحاتها كمصطلح (علم الكلام). لنأخذ عبارة من حديثه عن نشأة علم الكلام هذا:

(أما السؤال الذي من أجله تطايرت الرقاب وقضى على الحريات ، وقاسى المفكرون بسببه أشنع أنواع الاضطهاد وهو : هل الكلام قديم أم محدث؟ فإنه ينطبق على سائر الصفات)، (كما وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة إلى فرق متنازعة متحاربة في موضوع الإمامة ، آخر موضوع في السمعيات)،(3).

يقومُ المؤلفُ هنا بالقفز على نمو علم الكلام ، حيث استغرق الأمر في ذلك قرناً كاملاً نمت هذه المسألةُ من بذورٍ صغيرة حتى غدت بؤرةً للصراع الفكري والسياسي ، ففي البداية لم يكن هناك شق(للأمة) ، ثم مع تفاقم الصراع الاجتماعي فإن الطبقات والأمم الإسلامية راحت تعبرُ عن نفسها من خلال المقولات الدينية المختلفة ، وهنا نجدُ في طريقة حسن حنفي عدم القدرة على بحث المسألة بتأنٍ ورؤيتها وهي تتداخل مع العناصر الأخرى ، فهو سرعان ما يقفز إلى النتائج بدون تحليل بنيوي،(4).

أي أنه لا يقوم بتتبع المسائل النظرية وهي تتشكلُ في بناها الاجتماعية ، فنجد تعبير (وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة) وهي تعبيرات تختزل التاريخ المعقد الطويل وتجوهر الأمم الإسلامية في تعبير (الأمة) وكأن الصراعات لم تبدأ منذ البداية وذات مخاض اجتماعي قبلي – قومي – طبقي ، ولكن هذا لا يحدث في بناء حسن حنفي لأنه لم يقم بوضع مقدمات لمثل هذا الدرس ، فهو يقفز فوراً إلى علم الكلام ، ثم إلى صراعات الأمة المقدسة بلا تمهيد تاريخي وبلا درس اجتماعي .

يقدم لنا حسن حنفي بعد ذلك النتائج التالية عن علم كلام:

(الكلام الأول (كلام الله) لا يمكن معرفته معرفة مباشرة إلا من خلال الكلام الثاني (القرآن).

(وفي هذه الحالة يمكن للكلام باعتباره الوحي الموجود أمامنا . .). ( يمكن لهذا الكلام أن يكون موضوعاً للعلم بل لعدة علوم . .)، ص 59.

إن المؤلف هنا يدخلنا في علم الكلام وهو مقطوع الجذور ، ثم يستنتج بأنه خلاف حول علم الله والقرآن وأن الأول لا نعرفه والثاني هو تجسيد للأول ، وكل هذا اقتطاع لسيرورة التاريخ أي لعمليات درس المصطلحات : الله ، الإله الواحد ، اللغة الإلهية وتاريخها ، القرآن ، الفرق ، تأويلات القرآن عند الفرق الخ . .

إن مسألة علم الكلام تــُطرح وهي مقطوعة السياقات ، ولا يتم بحثها كتطورٍ فكري طويل متداخل مع الصراعات الاجتماعية بل كجوهر نصوصي بلا سياق تاريخي ، وإذا جرت الإشارة للخارج فهي إشارة طيفية ، فالداخل أو المبنى الفكري ، أي علم الكلام هنا ، يجري تطوره من داخله وليس باعتباره جزءً من كل هو البنية الاجتماعية التي ينمو داخلها .

ثم يستنتج علوماً ينبغي أن تدرس علم الكلام ومنها علم السياسة:

(ويمكن لعلم السياسة البحث عن نشأة علم الكلام في ظروف سياسية خاصة ، واستعمال الوحي لإفراز أما تراث السلطة أو تراث للمعارضة كما هو واضح في أدبيات الفرق ، ومدى استمرار ذلك حتى الآن في علاقة السلطة بالمعارضة واعتماد كل منهما ، خاصة السلطة على الموروث العقائدي القديم)، ص60.

ونستغرب لماذا لم يقم الباحث بقراءة ذلك وهو موجود حتى في المراجع الفكرية المعاصرة ككتب أحمد أمين وحسين مروة ومحمود إسماعيل وبالتالي أن يقوم بالدرس السياسي لعلم الكلام؟

فمثل هذا الدرس سيجعله يقرأُ علمَ الكلام بصورة عميقة كلية وليس بطريقة تفتيتية تزيح دلالاته العامة ، ولهذا فهو يعتذر للقارئ عن عدم قيامه بهذا الدرس الاجتماعي والسياسي فيقول في الهامش (تقـتصر مهمة التراث والتجديد على وضع (علم الكلام) داخل (تاريخ الأفكار) . أما وضع (تاريخ الأفكار) في (التاريخ الاجتماعي) وتطبيق كل نتائج ونظريات ومناهج (علم اجتماع المعرفة) فتلك مهمة مجموعة من الباحثين تضم المفكرين وعلماء الاجتماع معاً ، وينؤُ بها باحثٌ واحد . فهذا ميدان للبحث وليس موضوعاً للبحث ، وقد بدأ كثيرون في المساهمة في ذلك فيه مثل د . محمود إسماعيل (سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، جزءان . .)، ص 61. (سوسيولوجيا الفكر الإسلام من أربعة أجزاء، ملاحظة مني ع. خ).

والواقع إن الحجة هنا شكلية فهذا المؤلف الضخم الذي يدخل تفاصيل علم الكلام والفلسفة والمذاهب المختلفة كيف يعجز عن رؤية الأبعاد الاجتماعية التي يتشكلُ داخلها علمُ الكلام وغيره؟!

إن المسألةَ إذن ليست مهمةً ينؤ عنها باحثٌ بمفرده بل مسألة منهج ، ولكن المؤلف يعرض ذلك السبب العرضي لأنه سيستفيد في بعض الفقرات من المنهج الاجتماعي في قراءة التراث ، ولكن بشكلٍ وامض وبلا قيمة فكرية .

إن استخدام هذا المنهج بشكل عرضي والإيمان الغائر به داخلياً وغير المتبلور نظرياً هو صلب الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المبنى الفكري لحسن حنفي .

إذن هناك منهج آخر لم يصرح به المؤلف وعلينا أن نقرأ هذه المبنى وكيف تجسد في حيثيات الدراسة المختلفة .

ولنلاحظ كلمة (الوحي) في العبارات السابقة فهي مفتاح فهم هذا العالم ، فالوحي وصورة الإله التي تخلقه هما شيئان تجريديان مضيئان متجوهران في هذا النقاء الغيبي ، وهما منطلقا المشروع وأساسه لكن الباحث لا يقول لنا لماذا هذا النقاء التجريدي والتجوهر؟

أي أن حسن حنفي لا يقول لنا بأن هذا العنصر المثالي ، أي الفكري التجريدي هو الذي يخلق المادة ، فهو لا يوضح مصدر فلسفته وانتماءها وهل هي مادية أم مثالية ؟ لكن طريقة الطرح المتوارية التي تأتي في فيض لغوي هي جزء من المنهج الحربائي الذي يستخدمه كذلك .

وإذا كان العنصران التجريدان النقيان المضيئان يخلقان العالم ، وهو هنا الإسلام ، فلماذا يدخل التناقض في العالم المخلوق من مصدر لاتناقضي ؟ أي كيف يخلق ما هو نقي ما هو ملوث؟ وكيف يصدر الشر عن الخير والمظلم عن المضيء؟

وبطبيعة الحال في عالم حسن حنفي لا تــُطرح مثل هذه الأسئلة ، بل هي تنبث مقطعة مفتتة ، في ثنايا ذلك الفيض اللغوي – الفكري – الاجتماعي – القديم – المعاصر .

ولكن بما أن الوحي يخلقُ العالمَ فهو يتجسد في نص هو القرآن ، وحسن حنفي يقطعُ هنا بين سيرورة التشكل بين الاثنين : الوحي والقرآن ، كما يقطع بين الإله والوحي ، ولهذا نجد أنفسنا عابرين الهوة التجريدية بين الوحي والواقع ، بين عالم الضياء وعالم الفساد ، بين عالم النقاء المتجوهر وعالم الحس والحركة والنقص .

تنقلب العلاقةُ بين الفكرة والواقع هنا ، فبدلاً أن يكون الواقعُ هو الذي أنتج النص ، نجد أنفسنا أمام النص الذي أنتج الواقع ، ولكن التناقض يتفجر هنا ، لأن النص المضيء يخلق واقعاً غير مضيء ، والكامل يخلق الناقص ، وهذه التناقضات الجوهرية الماهوية التي لم تـُحل في بداية البحث سوف تتواصلُ وتتراكب في القادم ، فما بُنى على منهج ميتافيزيقي غيبي في السابق سوف يواصل عرض تناقضاته في اللاحق .

ولهذا فإن قراءة النص داخل تطور الواقع ليست مهمة باحث واحد ، كما يقول حسن حنفي متأسفاً على عدم قيامه بمثل هذه القراءة ، بل المسألة تعود لمنهج مثالي غير قادر على ذلك!(5).

فالعالم المادي ، أو تشكل التاريخ الإسلامي والعالمي ، سيغدو إذن من صنع الوحي ، أي هو مخلوق من عنصر لا مادي ، لكن هذا التشكل لا ينتقل إلينا بصورة تقليدية ، بل بطريقة غير تقليدية ، ورفض كتابة المقدمات في الكتب القديمة هو بداية هذه الطريقة غير التقليدية في صناعة عالٍم ديني إسلامي بذات الرؤى المثالية لدى القدماء .

ومن هنا فحسن حنفي لا يقدم الطريقة التطورية الفكرية – الاجتماعية لقراءة النص والتاريخ الديني ، بل يهجمُ مرةً واحدة على النصوص ، وقد صارت بلا جذور ، وبلا لوحة تاريخية واجتماعية تضعُ الأساسَ لها .

وهي طريقة بحثية متطابقة مع الرؤية المثالية المفارقة ، فلو قام بذلك لكشف الأساس المادي للفكر الديني ، ولكنه لا يريد أن يقوم بذلك .

هذه المنهجية تتيحُ جوهرةَ الوحي ومساراته التالية ، أي جعلَ الوعيَّ الإسلامي متجوهراً في (ذات مطلقة) خارج التاريخ عملياً .

وسيكون كلُ اللاحق متشكلاً بهذه الرؤية المتجوهرة ، فالتاريخُ الإسلامي هنا وقد خرجَ من البنية الاجتماعية التي تشكلَّ فيها ، لن يكون نتاج الصراع الطبقي ، وبالتالي فإننا لن نفهمَ المنتجاتِ الفكريةَ المختلفة التي تشكلتْ في مجرى هذا الصراع الطبقي .

هنا سيحاول حسن حنفي أن يقدم مصادر لهذا التجوهر ، أي كيف يتشكلُ الدينُ وما هو مصدر فكرة الإله ، وفكرة الوحي ، لكن باعتبارها خارج البنية الاجتماعية ، وكمطلقات وكتجريدات خارج التاريخ .

سوف يعتمد في ذلك على المصادر الفكرية الأوربية خاصة الألمانية والفرنسية ، في زمنية خاصة ، هي زمنية الوعي البرجوازي قبيل انفكاكه من هيمنة الإقطاع ، أي وهو في محالةِ مخاضٍ لم يكون بنيةً فكرية مستقلة ، أي توظيف أفكار فورباخ وبرجسون خاصة ، والمنهج الظاهراتي لدى هوسرل .

يقول حسن حنفي وهو يعرض أفكار فورباخ عن الإله باعتبارها أفكاره هو نفسه :

(ليس أمام الإنسان إذن ، إذا ما أراد الحديث عن (ذات) الله إلا التشبيه والقياس ، التشبيه بنفسه والقياس على العالم ، وإثبات أوصاف الإنسان الإيجابية كصفات ثبوتية لله ، ونفي أوصاف الإنسان السلبية كصفاتٍ سلوبية عن الله . وبالتالي يكونُ كلُ حديثٍ عن الإنسان. يتوهمُ الإنسان إنه يتحدثُ عن الله في حين إنه يتحدثُ عن نفسه.)،(5).

وفي الهامش يدعونا حسن حنفي لقراءة بحثه (الاغتراب الديني عند فورباخ) مؤكداً منبع أفكاره .

وهكذا فإن مصدرَ المنتجات الدينية عبر هذه العبارة هو من الإنسان نفسه ، فليس ثمة هنا غيبٌ منتجٌ لهذه المصنفات ، لكنه الإنسان ، ولكن هنا يغدو الإنسان كائناً تجريدياً ، فهو يخلقُ هذه التشكلات الدينية عبر فضاء لا تاريخي ، فتتحول هذه التشكلاتُ الدينية إلى كائنات تجريدية مطلقة كذلك .

وعمليات إضفاء الجوانب الإيجابية من داخل الإنسان على الإله الذي يتصوره ، ونفي الصفات السلبية عن نفسه ، هي كلها عملياتٌ تجريديةٌ غيرُ تاريخية . أي أن حسن حنفي يستوردُ الُمنتجَ الفورباخي ليفسر به الأزقةَ المسدودةَ في منهجه ، فهذا الاستيراد لا يفسرُ السيرورةَ الخاصةَ لتشكلِ صور الإلهة في المشرق في الوعي ، لا من حيث الأنساق ولا من حيث الدلالات،(6).

وهذا بالتالي يطرح إشكالية منهج حسن حنفي في الانقطاع عن دراسة السيرورة التاريخية لفهم فكرة الإله ، كما جرت في المنطقة العربية .

ومن جهة أخرى هذا يتسقُ مع تجوهر المفردات الدينية لديه ، وهي الوحي ، وصورة الإله، اللتان كما رأينا غدتا مجردتين منذ البداية ، ولكنه أضاف هنا تجريدية مطلقة جديدة هي: الإنسان .

فجعلَ هذه المجردةَ المطلقة تفسر المجردتين السابقـتين ، وهذه الطريقة تغدو أنسنة مجردة ، أي أنه يعيد مصدر المنتجات الدينية إلى الأرض ، والإنسان ، ولكن في عالمٍ مجرد ، أي أنه يواصلُ جوهرةَ الوعي الإسلامي وجعله مطلقاً ، غير معبرٍ عن صراعٍ طبقي .

إن العنصرَ الفورباخي المستوردَ هنا يقومُ بقطعِ توجهِ حسن حنفي لقراءة تطور البنية الاجتماعية ، من أجل استكمال فكرته الإيديولوجية التي ستنمو كما سنرى . فهو يعطيهِ وسيلةً لاستمرار التجريد ولتشكيلِ الماهيةِ المتجوهرةِ للوعي الإسلامي النقي .

يعرضُ حسن حنفي عنصراً آخر استيرادياً هو عنصر من برغسون ، فيقول :

(الله إذن ليس موضوعاً للمعرفةِ أو للتصور أو للإدراك أو للتصديق أو للتعبير بل هو باعثٌ على السلوك ، ودافع للممارسة ، وقصد للاتجاه ، وغاية للتحقيق . الله طاقةٌ حالةٌ في الإنسان من أجل أن يحيا ويسلك ويعمل ، ويحس ويشعر ويتخيل وينفعل أيضاً . الله طاقة حيوية يحولها الإنسان إلى فعل)،(7).

علينا هنا أولاً أن نرى التناقضات بين المصدرين الفورباخي والبرغسوني ، ففكرةُ فورباخ عن كونِ الأفكارِ الدينية هي منتجاتٌ إنسانية اغترابية تــُنسف هنا ، وتغدو الأفكار الدينية نتاجٌ خارجيٌ غيبٌي صوفيٌ ، أي تغدو هنا هي أساسُ الاغترابِ غيرِ الُمدرَّكِ وغير المعروف .

إن لحظةَ فورباخ حيث يقومُ هذا الفيلسوفُ بدحضِ الهيغليةِ الدينية الاغترابية بإعادةِ فكرةِ (المطلق) إلى الإنسانِ في تاريخٍ تجريديٍّ ، هي غيرُ لحظةِ برغسون الفرنسي المحافظ ، الذي يقاومُ الفكرَ المادي الفرنسي ، نافخاً في فكرةِ (الطاقة الحيوية) القادمةِ من الغيب والتي لا تتشكلُ في قوانين موضوعية ولا في بُنى اجتماعية!

لكن المنهجيةَ التي يشكلها حسن حنفي جامعاً بين النقائض ومخترقاً الحواجز التاريخية والجمركية السياسية والروحية ، تتشكلُ من غائيةٍ إيديولوجية مضطربةٍ ، بعدم الرجوع إلى قانونيةِ التشكلِ الموضوعي للمنتجاتِ الدينية ، سواءً كانت فورباخيةً ألمانية تنويريةً بروتستانتية مقاومةً للإقطاع ، أم برغسونية كاثوليكية مكرسةً لها ، أم برجماتيةً أمريكية نفعيةً ، فالوعي العملي التوظيفي للأفكار المُنتزَّعةِ من سياقاتها ، يتوجهُ إلى سدِ الثغرات في ثقوبِ ثيابه الإيديولوجية بالرقع المناسبة .

فهو إذ يعيدُ الدينَ إلى منتجهِ الإنسان يستعينُ بفورباخ ، وإذ يعيدهُ مرةً أخرى إلى السماء يستعينُ ببرغسون ، ويحوله إلى طاقةٍ حيوية مجردةٍ ضائعةِ الملامح الطبقية مرةً أخرى ليشكلَ مشروعَهُ المتجوهرَ حول الذاتِ الدينية غير المتكونةِ داخلَ سيرورةِ البنى الاجتماعيةِ وقوانينها .

فالهيكلُ الإيديولوجي السياسي العائدُ للباحثِ يقومُ بتوظيفِ مختلفِ العناصر لذاته ، غير مراعٍ للخصائص المتضادةِ للعناصر التي يركبها حول نفسه .

وبطبيعةِ الحال فالمصادرُ تختلفُ من حيثِ نموها في المشروع ، فالعنصر البرغسوني يغدو مجردَ دافعٍ عام ، تتمظهرُ فيه عمليةُ تدفقِ اللغة ، أي أن العنصرَ الحيوي التجريدي الصوفي البرغسوني يغدو لدى حسن حنفي طاقةً عاطفيةً ضخمةً تنهالُ فيها الجملُ والأفكار بسيلٍ جارف . لكن نحو الواقع ونحو رؤية التجسيدات الإسلامية المختلفة .

في حين يلعبُ المصدرُ الفورباخي عملياتٍ كثيرةً في المشروع برفضِ التجريدات الدينية الغيبية فتجري أنسنتها في الكثيرِ من المجالات . فعملياتُ الاغترابِ يجري دحضها في الرموزِ الدينية المختلفة ، ولهذا حين يتوجهُ إلى فصلِ أي عنصرٍ ديني مفارقٍ لا يقرأهُ في بنيتهِ الاجتماعية وسيرورتها بل يدحضهُ من خلالِ الأنسنةِ العامة ، أي عبر منهج فورباخ، مع أدلجة سياسية مباشرة تأتي في خاتمة الفقرة عادةً تحضُ على النضال المباشر بذلك الوعي المتجوهر المطلق ، ولكنه الآن فقدَ انفصالَهُ عن العمل لكن لن يُــكشف محتواه الطبقي .

وإذا كانت هذه المصادرُ تلعبُ دوراً في تشكيل المنهج فلا بد أن الظاهراتية والبنيوية النصوصية تكملان المنهجية ، فقراءة الظاهر والنص المحدد ، تتداخلان و تكتملان .

فالوعي الديني يغدو ظاهراتيةً مباشرةً تــُرصدُ بمباشرتها فيتمُ الوصول إلى أنساقٍ في نصوصها ، المقطوعة الجذور عن الصراع الاجتماعي ، فعلمُ الكلام الإسلامي مثلاً يُؤخذ بكتبه وموضوعاته ، بأسمائها وفصولها وتطور هذه الموضوعات عبر الزمن ولماذا ازدادت الإلهيات على الطبيعيات أو كيف نمت الموضوعات السماعية الخ . . .

يقول في إحدى خلاصاته عن علم الكلام :

(علم الكلام إذن هو تاريخ الأهواء والأغراض والمصالح أكثر منه تاريخاً للعقل ، ثم ورث الهوى العداوة والبغضاء في النفوس وضاعت وحدة العقل في تكثر الأهواء ، وتلاشت وحدة الوحي في تضارب الرغبات والمصالح). (قضى علم الكلام على بساطة الوحي ووضوحه)،(8).

على الرغم من الدخولِ الوثيقِ البالغ التفاصيل والجهدِ في كتبِ علم الكلام فإن حسن حنفي يأخذهُ كنصوصٍ ذاتِ موضوعات ، وليس كتاريخٍ من الصراعِ الفكري الاجتماعي المتداخل.

ليس ثمة عقلٌ مجردٌ في هذا التاريخ ، بل هنا نجدُ العقولَ الدينيةَ في صراعاتها المختلفة، فقد أسس علمُ الكلام دوراً تحضيرياً تمهيدياً للفلسفة الدينية ، وعبَّر عن نضال الفئات الوسطى في تشكيلِ سببية دينية للحرية الفردية ، وبهذا فإن علمَ الكلام الاعتزالي هو مشكلٌ لهذه النضالية المحدودة ، وعلم الكلام الأشعري هو هادمها ورابط تلك الفئات الوسطى بالنظام الإقطاعي المذهبي المسيطر .

وهكذا فإن العقلَ الديني المنقسمَ ليس مقسوماً بشكلٍ تجريدي بل هو مقسومٌ لأسباب اجتماعية صراعية ، أي متشكل في تيارين رئيسين ، يعبران عن منحيي النضال ثم التبعية في هذه الفئات الوسطى وتاريختيها الخاصة في المنظومة وبسببِ سيرورةٍ خاصة للمنظومةِ الاجتماعية التاريخية غير القادرة على تجاوز تناقضاتها ، فنمو وسيطرة الأشعرية ليس هو لأسبابٍ تجريدية ، بل هو لأسبابٍ طبقية وفكرية متداخلة .

إذن هو تاريخٌ للعقل ، ولكن في سيرورتهِ الدينية ، في زمنيةِ الإقطاع ، وثمة عناصر مقاومة وثمة عناصر استسلام ، ثمة عناصر كفاح للإرادة تنتمي لتلك الفئات لم تصل أن تربط نفسها بالجمهور العريض لأسباب عميقة وخطيرة ، هي النظام الاجتماعي غير المدروس عند حسن حنفي ، وحتى العناصر السلبية فيها كذلك جوانب معينة إيجابية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.

(المصادر) :

(1) : (التراث والتجديد ، المجلد الأول ، حسن حنفي ، مكتبة مدبولي ، بدون تاريخ أو رقم للطبعة ، ص 10) .

(2) : (المصدر السابق ، ص 49) .

(3) : (المصدر السابق ، ص 58) .

(4) : (المصدر السابق ، ص 59) .

(5) : (يوضح حسن حنفي رفضه للقراءة المادية للتراث في كتيب أصدره بعنوان (دعوة للحوا) ، يقول في إحدى مقالاته فيه : فالماركسية مثلاً ما زالت تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وسائر النشاط الذهني الإنساني أبنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشعبٍ ما في لحظة تاريخية معينة . يمكن تغييرها بتغير ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ، وبنقل نمط الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة . بهذا التحول تتغير الثقافة آلياً وتنشأ مفاهيم أخرى لزمان والعمل والإنسان والعلاقات الاجتماعية أكثر تطوراً وحداثةً) ، (دعوة للحوار ، الهيئة العامة للكتاب 1993 ، ص 119 ، لنلاحظ هنا أن أفكار حسن حنفي بعد (غربلة) التراث لم تختلف عن أفكار محمد باقر الصدر برفض وجود قوانين لتطور البُنى الاجتماعية وفهمها بشكل تقني ، واختزال فهم مستويات البناء وطرح الآلية كشكل وحيد للتغيرات وبدون عوامل نضالية وتداخلات معقدة!

(5) : (المصدر السابق ، ص 87) .

(6) : (راجع عملية تحلينا لتطور المسار الديني في المشرق في الفصل الأول من الجزء الأول من الاتجاهات المثالية) .

(7) : (من العقيدة إلى الثورة ، المصدر السابق ، ص 88) .

(8) :(المصدر السابق ، ص 118) .

لا يقرأون . . ويتعاظمون! : كتب ـ عبدالله خليفة

isa.albuflasa@gmail.com

العقل عند طه حسين

إن اقتراب طه حسين من الفكر الفلسفي نجده في الصفحات الأولى من كتابه: (مستقبل الثقافة في مصر) الذي يقدمُ فيه خطةً عامة لتغييرِ نظام التعليم في مصر، والجمعُ بين هذا الفكرِ النظري العام وقضيةِ التعليم تحديداً، هو قمةُ عمل النهضويين (العلمانيين)، الذين اقتصروا على البثِ الثقافي وليس العمل السياسي والاجتماعي المباشر، حيث صعّد طه حسين تدريجياً التنويرَ الأدبي ليغدو نضالاً سياسياً تبلور عند التعليم، وذلك بسبب تصور التنويريين المثالي عموماً بكونِ الثقافةِ هي أداةُ تغيير التخلف، لكن هذه الثقافة مصاغةٌ داخل آليات بنية الإقطاع المذهبي وليس لاجتثاث هذه البــُنية مما يؤدي بهذه الثقافة نفسها أن تكرس تلك البنية لا أن تهدمها كما كانوا يتصورون.

ولهذا فإن منطلقات عميدِ الأدب طه حسين شبهِ الفلسفية في مقدمة هذا الكتاب تتطابقُ وخطته لتغيير التعليم في مصر التي أعلنها في هذا الكتاب سنة 1938 ثم طبق أساسياتها حين صار وزيراً للتعليم في حكومة الوفد بعد ذلك.

وفي هذه المنطلقات فإن مسألة (العقل) تغدو بؤرةً مركزيةً في عمليةِ إنتاجِ المفاهيم وتطبيقها، ولهذا يقول :

(فهل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء، أم هل هو غربي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟ وبعبارة موجزةٍ جلية أيهما أيسر على العقل المصري : أن يفهمَ الرجلَ الصيني أو الياباني، أو أن يفهم الرجلَ الفرنسي أو الإنجليزي؟)، (31).

يعممُ طه حسين الوعيَّ المصري وتياراته في أزمنته المختلفة في تعبيرٍ متجوهر هو (العقل) مما يُعطي لهذا العقل خصائصَ عامةً مجردةً خارجَ الزمان والمكان. فالعقلُ المصري يغدو بهذا الوعي واحداً سواء كان في زمنِ التاريخ المصري القديم في زمن الفراعنة أم كان في زمن التبعية لليونان والرومان أو زمن الدخول في السيطرة العربية أو في زمنه الحديث، فكل هذه التشكيلات التاريخية والسيرورة الاجتماعية لا تغير من طبيعة العقل المصري الواقف فوق الوجود.

ولهذا فإن (العقلَ) المصري وهو يشتبكُ مع الغزاة والعقول الأخرى يظل محتفظاً بهويته الجوهرية حسب منطق طه حسين المثالي المفارق، وهذا العقلُ الذي يجعله حضارياً بشكلٍ ميتافزيقي منذ أن ظهر في الوجود، يصطدمُ مع التأثيرات الشرقية غير العقلانية مثلما غزا الفرسُ مصرَ رغم أنهم كانوا تعددين بخلافِ ما يعرضُ طه حسين هنا أي لم يفرضوا ديناً : (ومعنى هذا كله واضح جداً : وهو أن العقل المصري لم يتصل بعقل الشرق الأقصى اتصالاً ذا خطر، ولم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل الفارسي، وإنما عاش عيشة حرب وخصام) (32).

إذن إذا كان هذا العقلُ متجوهراً على نفسه وخارج الشرق وهو فيه، كيف يستمدُ مقوماتِهِ وكيف ينتجُ عقلانيتَه؟

يقول الدكتور طه حسين بأن بناءَ العقل يتمُ من خارجه عبر المحيط الجغرافي فيقول: (أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط)، (33).

ومن هنا فهو يجعلُ العقلَ المصري (أوربياً) قبل أن تظهر أوربا الرأسمالية الحديثة، لكن عبر نموذجها الأولي المتمثل في حضارة اليونان، التي قام العقلُ المصري نفسه بتغذيتها بالعلوم والفنون، ولكن هذه التغذيةَ الثقافية تظهرُ في شريطِ طه حسين التاريخي بلا سببيات وبشكلٍ مجردٍ، ولكنه وهو في هذا التجريد يستدركُ قائلاً بأنه من الحق (أن نعترف بأن مصر لم تنفردْ بالتأثير في حياة اليونان، ولا في تكوين الحضارة اليونانية والعقل اليوناني، وإنما شاركتها أممٌ أخرى، كان لها حظٌ موفورٌ من الحضارة والرقي..)، (34).

إن العقلَ الحضاري إذن هو من نصيبِ جماعاتٍ تعيشُ على ضفافِ البحر الأبيض المتوسط، وكأن في هذا البحر خصائصَ سحريةً تعطيه قدرةَ جعل الشعوب العائشة على ضفافه أن يكونَ لها عقلٌ وحضارة، وليس أن هذه الحضارات نتاج أساليب الإنتاج المتقدمة والمتباينة فيما بينها، ولهذا فإن طه حسين لا يعرضُ أسبابَ الديمقراطية اليونانية وانتفاء هذه الديمقراطية من أساليب الحكم الشرقية (الحضارية)، ولا مظاهر كون الثقافة اليونانية متعددة من مادية ودينية في حين كان الشرق دينياً شمولياً، ولهذا فإن ميزات هذا العقل المصري أو الشرقي الحضاري عامةً، الشمولي الديني يُطَّابقُ بالعقلِ اليوناني المتعدد الأفكار، وهو أمرٌ يقودُ إلى إخفاءِ التباين العميق بين الثقافة في ظل أنظمة العبودية العامة كما في مصر والعراق والشام، التي سادتها الأديانُ الحكوميةُ المستبدة، وبين اليونان التي عرفت الاتجاهات الفلسفيةَ المادية المتنوعة ثم الاتجاهات المثاليةَ المتعددة بعد ذلك، بسبب تعدديةِ المدن والسلطات وظهور برجوازية حرة.

وخلافاً لرأي طه حسين البحري فإن ظهورَ العقل الديمقراطي في اليونان نتاجُ تطور الصناعات والتجارة الحرة غير المحكومة بإدارة الدولة، وهي الظروف التي أتاحت التعليم الحر والثقافة الحرة، بعكس ما فعلته المنشآتُ التعليمية الكهنوتية المصرية والعراقية والشامية الخ، ولهذا فإن الموادَ الثقافيةَ المشرقية المقدمة إلى اليونان المفيدة والمؤدية للتطور لم تؤخذ في زنازينها الحكومية الغيبية المشرقية، بل أُدرجت في أبنيةِ مدنٍ يونانية مختلفةِ الاتجاهات، وفي المدن الديمقراطية أدى ذلك إلى فلسفات مادية ومثالية موضوعية كفلسفتي ديمقراطيس وأرسطو، وفي مدن استبدادية وعبر نمو الاستبداد في المجتمع اليوناني عامةً أدى ذلك إلى ظهور فلسفات مثالية دينية معادية للعقل الخ..

إن فصلَ طه حسين العقلَ المصري عن منطقتهِ العربية – الإسلامية – المسيحية الشرقية وتعليقه في فضاءٍ جغرافي لا تاريخي، أي وضعَهُ داخلَ إطار ما أسماه (أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم) ص 14، يستهدفُ غايات تحويلية شمولية تحديثية، أي بمعنى إن عمليةَ الفصلِ هذه التي تــُشكَّل بمنهجيةٍ لا تاريخية تجريدية، تسحبُ مصرَ من سيرورةِ تكونها الاجتماعية التاريخية الموضوعية الحقيقية، وتعلقها في وعي مُسقطٍ على التاريخ وهو وعيٌ شموليٌ إداري حكومي، وليس بمنهجية ديمقراطية شعبية، فتقومُ هذه المنهجيةُ بفصلها عن تكونها الحقيقي، وتوجدُ لها رابطةً موهومة، هي رابطةٌ إيديولوجية مُسقطة من مثقفٍ تنويري يستهدفُ غايةً جيدة لكن بشروطِ وعي غير علمية.

ومن هنا يهاجمُ الشكلَ العادي الموضوعي المبسَّط من الوعي العام مصراً على قطعهِ لمصرَ عن نسيجِها العربي الإسلامي المسيحي الشرقي: (فأما المصريون أنفسهم فيرون أنهم شرقيون، وهم لا يفهمون من الشرق معناه الجغرافي اليسير وحده، بل معناه العقلي والثقافي)، ( ولكني لم أستطع قط، ولن أستطيع في يومٍ من الأيام، أن أفهمَ هذا الخطأ الشنيع أو أسيغ هذا الوهم الغريب.) (35).

إن طه حسين وهو يستهدفُ غايةً نبيلةً وهي ربطُ مصر بأوربا النهضوية الحديثة يستخدمُ منهجاً إيديولوجياً يحطمُ فيه أسسَ التاريخ ويشكلُ تاريخه الإيديولوجي الخاصَ الموظفَ لخدمةِ تلك الغاية السابقة الذكر.

يقول: (ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين، ووحدة اللغة، لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول) ويضيف: فالمسلمون أنفسهم منذ عهد بعيد قد عدلوا عن اتخاذ الوحدة الدينية واللغوية أساساً للملك وقواماً للدولة.)، (36).

إن طه حسين هنا يرفض بديهيات التاريخ، فعلى العكس كانت الوحدةُ الدينية – اللغوية أساسَ تكونِ الدول القديمة، فالإمبراطوريةُ الإسلامية قامتْ على تلك الوحدة المزدوجة، وكانت تلك الوحدة في بدايتها عملية نهضوية واسعة، وبهذا فإن الإسلامَ واللغةَ العربية وضعا أساسين لتشكلِ ولنهضةِ أممٍ متعددة، ولكن نظراً لسيطرةِ طبقةٍ استغلالية في مركز هذه الإمبراطورية ورفضها عمليات الإصلاح من قبل الفئات الوسطى المدنية، فإن هذه الإمبراطوريةَ تفككت، وبالتالي بدأت اللغاتُ القوميةُ في الظهور وإزاحة اللغةِ العربية في بعض الأقطار، في حين احتفظت أقطارٌ أخرى بهذين الأساسين، فيما عُرف بالدول العربية الإسلامية. وظل هذان الأساسان فيها، حتى حاولت الإمبراطوريةُ التركيةُ تغييرَ الأساس اللغوي العربي لحضارةِ المنطقة فلم تستطع.

والغريب في منطق طه حسين أنه ينقلبُ عن هذا الرأي حين يمنهجُ التعليمَ في مصر معتبراً الإسلامَ واللغة العربيةَ أساس هذه المناهج التربوية حتى في المدارس الأجنبية!

وفي رؤية طه حسين هنا نقرأ تعميمات تجريدية خاصة في تعبيري (الدين) و (اللغة)، فالدين، الإسلام، لم يعدْ هو أساس وحدة الإمبراطورية الإسلامية أو الدولة الإسلامية، بل المذهب، فالأساسُ الإسلامي العام التوحيدي زال، وغدت الدولة مذهبيةً، والمذهبُ الديني الموظفُ حكومياً صار أداةَ السيطرة للطبقة الإقطاعية، مُفرغَّـاً من طابعهِ الإصلاحي ومحوَّلاً إلى أشكالٍ مُفرَّغةٍ من دلالاتها الشعبية النهضوية الأولى، كما أن (اللغة) العربية الفصحى تيبست ثم أصبحت محصورةً في دوائر ضيقة بسببِ سياسةِ تلك الطبقات الإقطاعية في تقليصِ الثقافة والتعليم وحياة المنتجين المادية وبالتالي أدى هذا إلى تكونِ وصعودِ اللهجات العامية الخ..

ولكن هذين الأساسين – أي الدين واللغة – تشكلا في زمنِ الدول التقليدية، أي في زمن سيطرة الإقطاع، وبالتالي فإن مسار التعميم لدى طه حسين، كما هو سائد كذلك في الوعي العربي التقليدي عامةً، ليس دقيقاً فالانتقال من الإسلام العام إلى المذاهب هو أمر مختلف، بمعنى أن انتقاله من شكلٍ إلى شكلٍ آخر، هو بسببِ جملةٍ من التغيرات والصراعات التي انعكست على البنية الداخلية في الدين. أي بسبب انتقال الإسلام من دين شعبي إلى دين حكومي مُسيَّطرٍ عليه من قبل الأقليات الاستغلالية.

ولهذا فطه حسين بعد أن أنتزعَ مصرَ من سياقها العربي الإسلامي وعلقها في فضاءِ بحرِ الروم حيث تنتمي إلى دائرة الأمم الأوربية، عاد وأفرغ التاريخَ العربي الإسلامي من دلالاته الموضوعية وتطوره الحقيقي، يقول :

(فأما نحن فقد عصمنا الله من هذا المحظور ووقانا شروره التي شقيت بها أوربا. فالإسلام لا يعرف الأكليروس ولا يميز طبقة رجال الدين من سائر الطبقات. والإسلام قد ارتفع من أن يجعل واسطة بين العبد وربه. فهذه السيئات التي جنتها أوربا من دفاع رجال الدين عن سلطانهم لن نجنيها نحن إلا إذا أدخلنا على الإسلام ما ليس فيه وحملناه ما لا يحتمل.)، (37).

إن هذه لغةً تجريدية لم تدرس المسار الفعلي لتطور الدولة العربية الإسلامية، فعبر تحول الدولة الإسلامية من دولة (شعبية) إلى دولة للأشراف تم إعادة تشكيل الوعي الديني المسيطر، وكذلك غُيرت طبيعة رجال الدين حيث قــُرب الموالون وصارت الأحكام تراعي دول الاستغلال، وأُضطهد المعارضون، ونـُحيت مسألة الملكية العامة العائدة للمجتمع وتم تشكيل أشكال مذهبية معارضة متعددة، ولكن عموماً لم يستطع المدافعون عن الجمهور أن يشكلوا فقهاً مسيطراً، في حين سيطر الفقهُ الموالي لدول الاستغلال على تعدد أوجهها المذهبية.

وبهذا نشأ لدينا أكليروس من طبيعة مختلفة عن الأكليروس الأوربي، الذي كان وحده على السلطة في العصر الوسيط، في حين كان الأكليروس الديني لدينا مجردَ تابعٍ ومشاركٍ للسلطةِ السياسية، لكنه كان اكليروس كذلك!

لقد صارت السلطة دينيةً وصار المذهب سياسياً وكلاهما مشكلان من قبل طبقات الأقلية الحاكمة، ولهذا فإن أوجه النهضة الفقهية والأدبية والفكرية المضيئة هي من إنتاج الفئات الوسطى التي حاولت أن تقاومَ ذلك التكريس المحافظ ولكنها لم تستطع أن تحيلها إلى ثقافة سائدة، وقامت قوى الأقلية بإعادة صهر النتاج الديني الثقافي ليصير على ما هو عليه في القرون الأخيرة من تكلس وتبعية للهيمنة الحكومية.

ولهذا فإن خلاصةَ طه حسين تبدو مضادةً للواقع: (فالمسلمون إذن قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة، وهو: أن السياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخر.)،(38).

ولننتبه هنا إلى كلمة (أصل من أصول الحياة الحديثة) وهي كلمةٌ لم يصرح بها طه حسين وهي كلمة (العلمانية) أي فصل الدين عن السياسة، ولكن هذا الفصل لم يحدث إلا بشكلٍ جزئي، فالحكامُ كانوا سياسيين ولكنهم مذهبيون كذلك، أي أن سيطرتهم على المنافع العامة جعلتهم يسيسون الدين بشكل معين، إلا أن عملية الفصل الشاملة بإعطاء الإسلام حريته لم تحدث، وظلوا مهيمنين على إنتاج الدين وإنتاج الثروة معاً، واستمر ذلك حتى زمن طه حسين وهو يكتب كتابه.

إن عدم تحليل طه حسين لسيرورة الإسلام بشكل موضوعي، أي تعليقه في فضاء مجرد من الصراع الاجتماعي، في الماضي، يقوده إلى إنتاج نفس الخريطة المجردة في العصر الحديث. أي على إبقاءِ الدينِ خاضعاً للأقليةِ الغنية المسيطرة على الثروة والسلطة.

ولهذا فإن طه حسين وهو يكتب كتابه السابق الذكر (مستقبل الثقافة في مصر) كان يتصور عملية الفصل بين الدين والسياسة قد تمت لدى المسلمين وليس ثمة حاجة للنضال من أجلها، وأن مصر الدينية الإقطاعية في عصره مماثلة في وجودها الاجتماعي لأوربا الرأسمالية العلمانية، وهذا التصور قد تشكل بسبب عدم قراءته للتطور الاجتماعي المختلفِ بين المشرق وأوربا، فهو أولاً يعزلُ مصرَ عن نسيجها الجغرافي الاجتماعي، معلقاً إياها في فضاءٍ إيديولوجي تنويري مثالي، جاعلاً إياها متجوهرةً مرتفعةً عن بُنى التاريخ الموضوعية، ثم ينقل هذا التجوهر إلى مفردات الدين والعصر. فتنتفي الفروقُ النوعية بين تطورِ مصر الإقطاعية المذهبية وتطور أوربا الرأسمالية العلمانية. فكلاهما سواء ولا تحتاج مصر لتكون أوربية كاملةً سوى إلى اندماج ثقافي حداثي وليس إلى تغيير سياسي واجتماعي كبيرين. أي أنه يقفزُ على مهمةٍ كبرى لم تنجز.

إن كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) الذي كتبه طه حسين هو محاولة لإنتاج عقل حديث، ولكنه يعجز عن إنتاج مثل هذا العقل، كما فعل ديكارت في فجر التحديث الأوربي. فديكارت الذي توجه نحو الفلسفة أنتج معرفة لادينية، أي معرفة تفتحُ الطريق لنمو التجريبية الخالصة ولتحرير العلوم الطبيعية من أسر الكهنوت. في حين توجه طه حسين للأدب، وشكل عقلاً مجرداً لا تاريخياً، كرس المحافظة الدينية الميهمنة على المناهج التربوية.

فصياغته لعقلٍ مجردٍ لا تاريخي ولا طبقي، جعله يجردُ الدين واللغة والثقافة عموماً من كونها أدوات في الصراع الاجتماعي، فالفكر الديني المحافظ الذي كرسه الإقطاع المذهبي عبر القرون السابقة، ليس هو منتجٌ إسلاميٌ عام، بل هو منتجُ الأشراف والقوى العليا التي هيمنتْ على المسلمين والمؤمنين عموماً. ولهذا فبدون فحصِ ونقد هذا المُنتَّج المتنوع وتقديمه خاماً مسيطراً على العقول عبر التعليم، لا يؤدي ذلك إلى خلق عقل (تنويري) بل يؤدي إلى توسيع المحافظة الدينية اليمينية، وحين يخطط ثم يبني طه حسين تعليماً متوسعاً ديمقراطياً في امتدادته، ثم يقدمُ نفسَ المادة الدينية المحافظة فهو يقوي الاتجاهات غير التنويرية التي أراد تغييرها. إنه يوسعُ التعليمَ لكي تسيطر عليه القوى الشمولية خلافاً لأمنيته.

يقول:

(ولا يخطر لأحدٍ من أشد الناس محافظةً أن يحظر درس بشار وأبي نواس ولا أن يطلب من السلطان تحريق ما ورثنا من آثار الفلاسفة والزنادقة والمجان الذين لا يرضى عنهم الدين..)، (39).

إن هذا الذي يستبعدُ طه حسين في زمنه وقوعه قد حدث فعلاً في زمن تالٍ، وهذا يعودُ لأن قادةَ الفئات الوسطى الفكريين والسياسيين، طرحوا مفاهيمَ مجردةً كمسائل العقل والدين واللغة والثقافة عموماً، ولم يدرسوها كمنتجات في بُنى اجتماعية متضادة القوى والطبقات، وبالتالي قاموا بالترويج لفكر العصر الوسيط المحافظ، وكانوا يقولون بأنهم يعيدون إنتاج أوربا الحديثة مصرياً وعربياً.

إن طه حسين يجعلُ طبيعةَ الدولة المصرية المعاصرة وطنية عامةً مجردةً : (أول واجبات الدولة أن تحمي بعض المصريين من بعض)، فتغدو الدولة هنا جهازاً فوق الطبقات، مثلما جعل الثقافةَ وعياً فوق الطبقات، وجعل فلسفةَ ديكارت والفلسفة الأوربية الحديثة عموماً شكلاً إنشائياً: أنظر قوله (إن الذين يزعمون أن ديكارت كان خلواً من الروح إنما يقولون سخفاً ويهذون بما لا يعلمون)، ص 67. فهل هي قضية ديكارت الروح أم قضيته فصل الفلسفة عن الدين وخلق اتجاه تجريبي علماني؟

وتغدو الديمقراطيةُ لدى طه حسين كذلك تنويراً ثقافياً وليس بنيةً حديثة ذات قوانين مختلفة عن قوانين بنى العصر الوسيط.

إن هذه اللغةَ الإنشائيةَ الخطابية غير التحليليةِ غير الفلسفيةِ، لن يكون بإمكانها أن تناقشَ القضايا المحورية في البنية الاجتماعية المعاصرة، أي أن تربط مسائل الثقافة وعلاقتها بالتشكيلات التاريخية، وأن تقرأ أنواعَ الوعي المرتبطة بالطبقات، وأن تحدد مسارَ التحول ونشاط القوى الفاعلة الثورية، وبهذا فإن هذه الرؤية لا تصل إلى المفاهيم المجردة الفلسفية العامة كالضرورة والسببية والحرية والقانون الاجتماعي والطبيعي الخ.. وهي عبر وعيها الأدبي تريد أن تقيمَ استراتيجية اجتماعية كبرى، ويترافق هذا مع فئات وسطى متداخلة مع الإقطاع، فتغدو الحداثة متداخلةً مع المحافظة الدينية، وتصير العلمانية في نسيجٍ كهنوتي، وتعجزُ الفئاتُ الوسطى عن التحول إلى طبقة وسطى قادرة على تجاوز التشكيلة الإقطاعية المذهبية.

وفيما بعد يضيفُ النظامُ العسكري الوطني الشمولي مشكلات أخرى إلى هذا التصدع الداخلي لتطور الفئات الوسطى باتجاه الحداثة والديمقراطية، فهو يزعزع فئاتها الصناعيةَ ويخلقُ بيروقراطيةً اقتصادية كبيرة تتوجه إلى الفساد، مما يكرس المحافظة الدينية ويؤدي إلى ضمور العقل النقدي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.

عبـــــــدالله خلـــــــيفة: عرضٌ ونـقـدٌ لأعماله القصصية

قانون الإنتاج المطلق ــ كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة

الثورةُ السوريةُ.. بطولةُ شعبٍ: كتب ـ عبدالله خليفة

isa.albuflasa@gmail.com

بداية المثالية الموضوعية

إن تشكلَ المثاليةِ الموضوعية الفلسفية الدينية المعاصرة في البدء كانت لدى بعض الدارسين والمتخصصين في الجامعات أو الحوزات الدينية مثل يوسف كرم المصري ومحمد باقر الصدر العراقي، وفي نصوصهما الفلسفية تتشكلُ حالة مواجهةٍ مع الفلسفاتِ التجريبية الذاتية أو مع المادية الجدلية.

فهما يرفضان التصورية أو المثالية الذاتية حين ترفضُ هذه المثاليةُ الاعترافَ بأساسياتِ الوجودِ العامةِ فقومُ بحصر مركز الوعي في الذات المفصولة عن الوجود الموضوعي، ويقوم المفكران المسيحي والمسلم، كلٌ من جهته، بربطِ الوعي بالوجودِ والاعتراف بموضوعة المعرفة، وهذا يفتحُ البابَ لقراءة المجتمع ونقده والمطالبة بإصلاحهِ بهذا الشكل أو ذاك.

وإذا كان يوسف كرم لا يدخل في عملية التحليل والنقد الاجتماعية، أي لا يربط بين هذه المثالية الموضوعية وقوانين الوجود الطبيعية والاجتماعية، فإن محمد باقر الصدر يتوسع في هذه العملية ويبحث عن سببياتِ الوجودِ الطبيعية والاجتماعية، دون تحديد مدى قانونية المثالية الموضوعية هذه، وهذا اللاتحديد أو التحديد الإصلاحي المحدود يرتبط بالهياكل السياسية والاجتماعية التقليدية هنا، فلم تقدر المثالية الموضوعية أن تتصف بقدر نقدي مهم، أي أن انتماءها الاجتماعي لم يتحول إلى الطبقة الصناعية المالكة الحديثة كقائدة لعملية تحولٍ منتظرة.

علينا أن نرى في ظهور المثالية الموضوعية لدى يوسف كرم المسيحي؛ ومحمد باقر الصدر الاثناعشري، ليس فقط تجلياً شخصياً للفلسفة الدينية، المشرقية القديمة وهي تستعيدُ نشاطها في المشرق العربى – الإسلامي – المسيحي مرة أخرى، بل هي تجلٍ عام كذلك، لكنها الآن فقدت الوسائط النجومية الكوكبية التي كانت ترافقُ فكرة الإله أو صورته في عملية صنع الوجود.

ولهذا فإن عملية الفقه النقدي لدى محمد باقر الصدر مهمة في تدشين حفر تحليلي للواقع يترابط والمنظومة المثالية، لكن من موقعِ الخصام العنيف مع المادية الجدلية، وهو أمر قاد إلى عدم تطوير لحظته الفلسفية المهمة فيما بعد اغتياله . وقامت القوى المذهبية بالتراجع عن حيوية أفكاره، ولكن هذا أيضاً لن يكون أبدياً، فهناك مخاضٌ يدفعها لإجراء تحولات عميقة في بناها التقليدية.

فباقر الصدر نا يواجهُ فلسفةَ المادية الجدلية الاستيرادية في مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حيث تتقابلُ على أرض العراق هذه المعسكرات المتضادة بشكلٍ حاد، وتقودهُ عمليةُ (تفنيدِ) المادية الجدلية إلى الاعتراف بموضوعيةِ الوجود وسببياته، لكن قانونيةَ الوجود الاجتماعي تصيرُ مرفوضةٍ لديه، فالبُنى الاجتماعية بقوانيتها الموضوعيةِ تتحول إلى سببيات جزئية مثالية، أي أن تغيرات المجتمع تعود لديه إلى أسبابٍ تربوية وفكرية ذات أساسٍ غيبي في نهاية العطاف.

وبهذا فإن قانونية الوجود راحت تتكسر فى الوعي الديني عامةٍ، وأخذت المثاليةُ الموضوعية عموماً تتوقف أو تترجع إلى أشكالٍ فلسفية مثالية ذاتية أو تعود للتصوف، وهوشكلٌ مثالي ذاتي كذلك . لكن نمو المثالية الموضوعية من منطلق ديني، لن يتوقف فسنجد اشعاعاً فيها عبر المذاهب السنية هذه المرة، وبشكلٍ موسوعي، خاصة في أعمال محمد عابد الجابري وحسن حنفى.

لكن بعد أعمال يوسف كرم نجد ظهور واتساع البرجماتية والتجريبية المنطقية والوجودية، خلافاً للبواكير المشجعة لنهوضِ المثالية الموضوعية، ويعود ذلك لعدم قدرةِ المثاليات الموضوعية على التطور، فالشكلُ الديني المحافظ سياسياً حبسها عن النمو، فيوسف كرم عبر مسيحيته ومحمد باقر الصدر عبر اثناعشريته، كانا يجعلان المثالية الموضوعية تابعةٍ للوعي الديني المهيمن والشمولي، وإذا كان الاعترافُ بقانونية الوجود الموضوعية تحت عدة أقواس، مهماً في الوجود الطبيعي فإنه في الوجود الاجتماعي أكثر أهمية ولكن أكثر صعوبة وخطورة.

ولكن هنا لا تظهر عمليةٌ نقديةٌ جذرية للمجتمع عبر المثالية الموضوعية، فهي سوف تعيدُ سببيات الحياة الاجتماعية إلى التربية والوعي، وليس إلى بنية المجتمع الطبقية الحاسمة. رغم اتفاق مثالية محمد باقر الصدر مع المادية الجدلية على أهمية وجود قطاع عام في إسناد الطبقات الفقيرة وعلى دورهِ في عمليةِ التنمية والقبول بالإصلاح الزراعي في حدود.

isa.albuflasa@gmail.com

الأيديولوجيات العربية والعلم

هناك بعض أوجه التشابه بين التجربة الماركسية — اللينينية والتجارب العربية الفكرية والاجتماعية القومية والدينية، فهناك جوانب عميقة متقاربة، فالمنهجية الماركسية التقليدية لم تتشكل كحفرٍ علمي في العلوم عربياً وإسلامياً ، فهي جاءت كمقولاتٍ ناجزةٍ، فليس ثمة هنا أبحاث واسعة في العلوم، ولا تشكيل لطبقة فكرية موضوعية على سطح الوعي، وبالتالي فإن تطبيقها على ميدان التاريخ والبنى الاجتماعية كان يجري بالطريقة ذاتها، أي كعمليةِ نقلٍ من المصادر، بالسياق السياسي ـ الإيديولوجي ذاته، فكان على العرب القفز من الإقطاع إلى الاشتراكية.

إن السياق السياسي هذا سيطر على المنهج وأخضعه لغاياته بدلاً من أن يكون بحثاً في الواقع والتشكيلات في مسارها العربي، وقد تم نقل المخطط التاريخي الخماسي القائل بوجود خمسة تشكيلات هي المشاعية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية، ثم تم خرقه بالقول بضرورة القفز على التشكيلة الرأسمالية.

فهنا تغدو مقولاتُ المادية التاريخية غيرَ قادرةٍ على النفاذِ إلى البُنى الاجتماعية العربية، حيث تدعو للقفز من الإقطاع إلى (الاشتراكية) وفي هذا القفز إنكار للمادية التاريخية، فهنا أيضاً لا توجد أمة عربية ذات سيرورة تاريخية خاصة، بل موديلات جاهزة، أي أن المادية الجدلية لم تتحول إلى مادية تاريخية، لأن كلا الماديتين لم تتشكل في مادةٍ بحثية عربية.

هنا يقومُ الوعي بإسقاط ذاته على الواقع الموضوعي، فيتم خرق القوانين الموضوعية باسم ذات القوانين، فموضوعيةُ التشكيلات التي تُلقى تتحدد أساساً بعملية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، فهاتان البنيتان بحاجة إلى درسٍ عميق، وحين تضيع قوانين كلا التشكيلتين لا يتشكل وعيٌ موضوعي.

إن (الأنا) تسقطُ معايير النفعية والفائدة المباشرة هنا ويقودُ هذا إلى عدمِ رؤية القوانين الموضوعية للمادة، سواء كانت طبيعية عبر العجز عن قراءة العلوم الطبيعية معرفياً، أو اجتماعية بالعجز عن اكتشاف قوانين تطور المادة الاجتماعية بسبب الإسقاط السياسي، فتتآكل الفلسفةُ المادية على جانبيها الجدلي والتاريخي، ومن هنا لا تغدو لها حفرياتٌ مميزة في الحياة الاجتماعية.

إن الإسقاط السياسي يقودُ إلى عدمِ قراءة سيرورة التشكيلات الحقيقية ويكون لهذا نتائجه بعدمِ رؤيةِ خيطِ التطور الموضوعي، مما يفتحُ الطريقَ للعودة إلى المثاليات.

إن تحولَ النظرية الموضوعية إلى أفكارٍ تستهدفُ منفعةَ الذات الجماعية، وليس إلى وعي جماعي يكتشف القوانين الاجتماعيةَ ويسيطر عليها، تقود إلى تآكل النظرية وتحولها إلى مجموعات من الشعارات والأفكار النفعية المتقلبة، وهو أمر يفتحُ البابَ لمجموعةٍ من المناهج المتناقضة المضطربة، من المادية الميكانيكية والجدلية مع اشكالٍ من المثالية الذاتية في خليطٍ يتجهُ في خاتمة المطاف إلى عدم الصمود ونفي تناقضاته الداخلية إلى مركب جديد.

فتسيطر فكرة نقل الموديل ولكن هذا الموديل غير صالح للسكة التاريخية التي يفترض أن يمشي عليها، إن المادية الميكانيكية هنا تتفكك وتتحطم، ففكرة إزالة الدين كما جرت في الاتحاد السوفيتي أو الصين التي تنُقل ميكانيكاً هنا تتحول إلى رفض كلي للدين، أو تتحول إلى استغلاله سياسياً، أي دون دراسته وفهمه واتخاذ مواقف دقيقة من عمق هذه الدراسات.

وتقود عمليةُ القفز على التشكيلة إلى القفز على مفرداتها الموضوعية كالدين والملكية الخاصة والرأسمالية ، أي تقود إلى عدم تنمية تطوير العناصر الديمقراطية الجنينية وتحويلها إلى انعطاف سياسي في البنية.

إن كفة التيارات السياسية العربية ستقوم بإعادة إنتاج هذه الطريقة سواء أكانت قومية أم بعثية أم دينية أم وطنية إقليمية شمولية أم قوى مذهبية سياسية.

إن إسقاط أهمية الرموز الدينية التي خلقت البنى الاجتماعية الإسلامية، يقود إلى عدم القدرة على تفكيك علاقة الإقطاع بالدين والتحكم في السلطتين السياسية والدينية، وبالتالي يقود إلى عدم القدرة على تكوين جبهات سياسية عريضة للتحول الديمقراطي .

فهذه الرموز نتاج تطور طويل للبنى، بحيث تغلغلت في مستوياتها السياسية الفكرية — الاجتماعية والاقتصادية، فهي تقوم بإعادة إنتاجها، ومن هنا يتطلب التغيير إعادة بنائها.

تتكونُ في التجربة (الشيوعية العربية) كما هي في التجربة القومية – البعثية والمذهبيات السياسية المختلفة، (الذات) المتجوهرة حول الطبقة القائدة التاريخية أو(الأمة) العربية أو(الأمة) الإسلامية أو الطائفة، وإذا كانت الذاتُ الشيوعية مرتبطةٍ بالواقع وعمليات تحليله الطبقة والتاريخية فإن المفهوم الذاتي الجوهري لا يتغير نوعياً، فهذه الذاتُ ستخرقُ قانونَ تحليل الواقع الموضوعي وستطرح برنامجها القادم من الذات العالمية المتجوهرة، ذات الطبقة العاملة العالمية، كما ستتمظهرُ فى كيان رأسمالية الدولة الشمولية في الاتحاد السوفيتي أو الصين الخ.. أي كما تتصور الطبقة العمالية، أقسامٌ من الفئات الوسطى تُسقطُ أفكارَها ومصالحها على حركة هذه الطبقة، أي تقوم بأدلجتها.

وسيدورُ العالمُ حول هذه الذات، ولهذا فإن درسَ التاريخ يغدو إسقاطاً منها عليه، فهى لا تقرأهُ بموضوعيةٍ بل تُسقطُ عليه برنامَجَها السياسي، فتغدو هي مركزه؛ بدلاً من أن تقرأهٌ مستقلاً عنها.

ومن هنا سيغدو تغيير الواقع المعاصر كذلك مرتبطاً بهذه الذات، فسترى تطبيق برنامجها هو الحقيقة الاجتماعية الموضوعية، أي كل ما يجعل الطبقة العاملة تسود، وهذا ما يكرسُ نموذجَ رأسمالية الدولة الشمولية كما في مصر والعراق والجزائر وسوريا واليمن (الجنوبية) الخ.. وبدلاً من برنامج الحياة الموضوعية وهو برنامج هدم النظام الإقطاعي الديني، وتشكيلِ نضالٍ طويل متدرج لتغييره، بتصعيد مختلف العناصر الديمقراطية والتحديثية، سيجري القفز على ذلك، وسيجري تقوية أجهزة الدول المركزية، وثقافة الشمولية المختلفة، وبقاء النظام التقليدي في خاتمة المطاف.

إن الذاتَ هنا غير قادرةٍ على إنتاجِ مقولاتٍ فلسفيةٍ بسببِ هذه المثالية الذاتية، المثالية المتقوقعةُ حول (الأنا)، ولهذا لا تستطيع أن تحل معضلات فهم التشكيلات التاريخية رغم اقترابها من درس الواقع الموضوعي بشكل كبير، لكن هذه الدرس يهدمهُ تصور ذاتي عن الوجود، وهو تصور (طبقي) يعود لفئات وسطى شمولية.

وكل التصورات البحثية والقومية والمذهبية السياسية صادرة عن مفهوم طبقي، ولكن هذه التصورات سترفض مفهوم الأنا الطبقي، وتحل محله مفهوم الأنا القومي أو الديني أو المذهبي، ومن الناحية التاريخية الكبرى، أي عبر المصير المتوقع في مسار التشكيلة، سيكون الأمر متقارباً، أي لن يكون ثمة فروق كلية بل فروق جزئية.

فالأنا القومية هنا كذلك تقومُ بإسقاط ذاتها على الوجود كما رأينا في آراء المفكرين القوميين، فالأنا العربيةُ تقفزُ خارجَ الزمان والمكان، ولهذا تغدو مقولاتها شعرية لا فلسفية، خطابية لا مفاهيمية موضوعية، ولهذا فإن الفئات الوسطى المنتجة لهذه الدعوات، ستتقاربُ مع الفئات الوسطى المنتجة للشيوعية العربية عبر تصعيد دور الدولة كجهازٍ تقني لحل معضلات القفزة الحضارية، نحو الحداثة، وإذا كانت الأنا القومية ستعملُ للحفاظ على جوهر الأمة وبقائها الميتافيزيقي، الخارج عن التاريخ، فإن الذاتَ الشيوعية العربية سترى تصعيدَ دور الدولة وتضخيم الطبقة العاملة مؤشرات نحو تحقيق الذات بشكل آخر.

إن الذاتين الشيوعية والقومية تتصادمان أو تترافقان عبر تصعيد دور الدولة المركزية وهو أمر يقودُ إلى تصعيد دور المنظومات التقليدية السياسية القديمة، أي تصعيد الدولتين السنية أو الشيعية الرابضتين تحت القشرة السياسية الهشة للحداثة، وهنا يجري القيام بطلاءٍ تحديثي، مترافق كذلك مع إنجازات اقتصادية واجتماعية تدفع ملايين من السكان للالتحاق بالتجربة، والتظاهر معها، ولكن نظام رأسمالية الدولة شكل انتقالي بين التشكيلات، وهو في الدول الشرقية المتخلفة، يغدو شكلاً انتقالياً بين تجديد نظام الإقطاع وتشكيل رأسمالية بأدوات بيروقراطية.

وهذا الأمر يتعلق بتجربة كل دولة وتقاليدها السياسية والاجتماعية، فالعراق توجه عبر البعث نحو استعادة نظام الإقطاع المذهبي بصورة قمعية شديدة، في حين اقتربت تجارب أخرى من الرأسمالية المُكونَّةً بشكلٍ إداري شمولي كمصر دون أن تخرج من نظام الإقطاع المذهبي بعد.

إن الفارق يتحدد بمدى ظهور فئات وسطى صناعية حرة، تبدأ في الحفر لتشكيل نظام رأسمالي حديث. أي بمدى القدرة على إنتاج وعي وطني ديمقراطي يتجاوز الشموليات بأنواعها: الشيوعية، القومية التعصبية، المذهبية والدينية التقليدية الخ.

وبهذا فإن المذهبَ السائد وسيطرة الارستقراطية والذكور والشمولية السياسية والفكرية كلها يُعاد إنتاجها، وسيغدو المذهب الديني السياسي المهيمن الشكل الإيديولوجي للخروج من الأزمة الفكرية الناتجة عن فشل الطريق (الاشتراكي) المزعوم.

أي أن القوى المسيطرةَ على الجهاز السياسي والاقتصادي والعسكري الشمولي تواصل تاريخ الاستغلال السابق، لكنها في الدول العربية والإسلامية لم تستطع الخروج من التشكيلة الإقطاعية، فظلت أسئلةُ الحداثة حارقةٍ في جسمها السياسى والاجتماعى.

إن هذه أيضاً عدم قراءة موضوعية وتطبيقية لـ(القوانين)، فقوانين المادية الجدلية بقراءة الطبيعة تخرق على مستوى قراءة تطور المجتمع، فتنفك العلاقة بين جدل الطبيعة وجدل التاريخ، ويغدو المجتمع مرهوناً بمخطط ذاتي لدى القيادات، فتحل الإرادةُ الفرديةُ نفسها محل القوانين الموضوعية للصراع الاجتماعي، وتهيمنُ الأرادةُ الفوقية على الأحزاب؛ وتهيمنُ على الدول، وعلى الملكية العامة المُصادرة، فتتشكل فئاتٌ بيروقراطية استقلالية، تهدرُ الثروةَ العامة.

وبدلاً من تصعيد فئات وسطى وعاملة حديثة ديمقراطية، يقوم الهيكلُ البيروقراطي بنخر الحداثة الاجتماعية الضعيفة، وبدلاً من تصعيد فردية وتحررية اجتماعية وعقلانية، يتم القفز إلى هياكل إيديولوجية عامة فارغة، مثل (ضرورة هدم الطبقات) أو (هدم الأديان)، لكن في المحتوى الاجتماعي العميق تبقى الذكورية المتسيدة والقبلية والبيروقراطية المتحكمة في الثروة والأطر الإقطاعية المذهبية.

ويصل نظام رأسمالية الدولة الشمولية الشرقي إلى أزمته، فتتفكك المنظومة، وتوابعها داخل المعسكر (الاشتراكى) أو خارجه. مثلما تحدث أزمة الأنظمة الأخرى العربية المحافظة ذات الجوهر (الستاليني)؛ ملكية عامة بيروقراطية مسيطر؛ وهي فاسدة.

وقد لعبت التحولاتُ الاقتصادية النفطية دورها في تصعيد قوى الإقطاع المذهبية بشكل أكبر من السابق، وبدلاً من تصعيد دور الرأسمالية (الحرة) انتشرت القوى التقليدية والشمولية القديمة. فهذه التحولات جرت في البلدان الصحراوية والريفية متدنية التطور، فساهمت في تأخير المدن العربية السائرة سابقاً في طريق التطور الحديث. وهكذا فإن أنظمة الإقطاع المذهبية حصلت على دفعة قوية.

هذا أدى إلى صدمة لمركزية الذات الشيوعية والقومية، فالتصور السائد بحدوث القفزة، انقلب إلى حدوث الارتداد، وهو أمر قاد إلى تآكل الوعي والتنظيمات وأعطى دفعة للصعود المحافظ كذلك.

فإذا كان مثل هذا الوعي لم يستطع أن يصلَ إلى فهمِ أساسيات التاريخ، ووضع إرادته الذاتية بديلاً عنها، فإن الطوابقِ التحتية في ذاته مليئه بأشكال الغيبيات والمثالية، ولهذا فإنه حتى مفاهيم المثالية الموضوعية التي لم تتشكل هياكلها لم تستطع الحضور النقدي الاجتماعي، ولهذا فإن شتى أشكال المثاليات الذاتية تتفاقم وتتصاعد في مرحلة الانهيار

والاضطراب.

فمع مرحلة انهيار أسلوب ملكية الدولة المركزية الشمولية، على الصعيد العربي بسقوط الأنظمة الوطنية ذات الملكية العامة السائدة، أو بأزمات الأنظمة العربية المحافظة، تصاعدت موجةُ المذاهب النصوصية، كتعبير عن غياب بحث وتجسيد القانون نظرياً واجتماعياً.

فتصاعدُ الغيبيات المتطرفة كانتشار خرافات القبور وتحضير الأرواح الخ..

كان إعلاناً عن هجمة المناطق الرعوية والريفية، وبلدان الجزيرة العربية الصحراوية على المدن، النهضوية المتآكلة، وظهور زمن الثروة اللاقانوني، المستند إلى الصدف المحضة، وهكذا فزمن النهضة الأول المستند إلى اكتشاف وتجسيد القانون والصناعة الشخصية، تم القفز عليه عبر الانقلابات العسكرية ثم المناطقية المحافظة، وبهذا فإن الحكام المطلقين ظلوا في السلطة الأرضية كما ظلت صور الإله المطلقة الخارقة للقانون، أي أن الثروات وتوزيعها ظلت لدى أهل السلطة المتحولين والناتجين من تبدلات سياسية خارج الوعي والإرادة البشرية، وبهذا فإن النصوصيات الدينية المعادية للعقل صعدت بقوة، بدلاً من تراكم الفكر الموضوعي والعلوم.

إن الأفكار الدينية النصوصية المحافظة تقوم على صور الإله المتدخلة في كل شيء، تعبيراً عن ضعف الإرادة البشرية الشعبية تجاه التسلط الديني والحكومي، فتتوارى سببيات الثروة والأمراض والحروب وتدهور المدن الخ. . ويغدو كل شيء بـ(بإذن الله+ وأنشاء الله) وليس بإرادة العصابات الحاكمة في الحكم والدين.

وهذا يوسع انتشار اللاعقلانيات والغيبيات المتطرفة والصوفيات، وينهض الموتى للتحكم في الأحياء، وتسيطر الأرواحُ على الأجساد المفرغة من العقول. ويدير اللصوص المسرحين السياسي والاجتماعي.

isa.albuflasa@gmail.com

التطور الفلسفي العربي الحديث المبكر

إذا أخذنا سلسلةَ التطورات التي حدثت خلال القرنين الأخيرين ، فسنجد ثلاثة فترات كبرى: الأولى تمثلت في استيعاب المنجزات الغربية ، الثانية : في تشكيل تجارب لرأسمالية دولة شمولية، توهمت إمكانية تجاوز العصر الرأسمالي، الثالثة عودة متدهورة للفترة الليبرالية الأولى مع عودة كذلك للإقطاعين السياسي والديني الشموليين.

كان النهضويون الأوائل في القرنين الــ 19 والــ 20 يتصورون أن التماثل مع الغرب هو كفيل بخلق النهضة، وحين تزعزع هذا الوهم راح الدينيون يتصورون وهماً آخر هو استرجاع الفترة الأولى من العصر الإسلامى.

أي أن دراسة العصرين العربيين السابقين ورؤية تضادهما والخروج بتركيب منهما، وفي ظل ثقافة الحداثة المسيطرة، كان يمكن أن يكشف للعقول قوانين التطور الاجتماعي، وبالتالي يؤدي إلى التحكم فيها.

إن عصرنا العربي الإسلامي الراهن هو عصر التركيب، للعصرين العربيين السابقين، تداخل معهما ونفي لهما معاً. إنه عصر نفي النفي. وهو لهذا عصر التمثل العميق للحداثة العربية على مر الزمن والصعود بها إلى لحظة نوعية جديدة مقاربة لمستوياتها العالمية.

فأخذ إنجازات الثورة المحمدية، والجوانب الإيجابية من نضال الفئات الوسطى التحديثية في العصر النهضوي الأموي – العباسي السابق، وتشكيل نضال نهضوي للفئات الوسطى المتحالفة مع العاملين بشروط الحداثة المعاصرة.

وهكذا فإن إنجازات التحالف الشعبي الديمقراطي الإسلامي النهضوي الجريء في اقتحامه العالم، يضاف إلى تراكمية الثقافة الفكرية الموسوعية والانفتاح وعقلنة الفقه وعصرنته، وقد تم كل ذلك بوعي ديني مثالي مسيطر على أجهزة الحكم، تعبيراً عن القوى العليا مرة في تحالفها مع العاملين ومرة في انقطاعها عن التحالف مع العاملين.

وبهذا فإن طيفاً اجتماعياً واسعاً لابد أن يتشكل ليعيد إنتاج الحضارة العربية المستقلة الحديثة، وهذا التحالف الذي في جوهره تحالف الفئات الوسطى والعاملين، له مضمون اجتماعي هو إعادة تغيير طابع الدولة، في ملكيتها الاقتصادية الشاملة، وفي مذهبيتها السائدة المتحكمة، وفي تحرير كافة هذه الجموع من الدولة الإقطاعية – المذهبية، وفي خلق طبقات وسطى وطبقات عاملة حرة، تتداول السلطة حسب برامجها المقبولة للجمهور.

وعملية إجراء الإصلاحات في جسم الدولة – المجتمع الاقتصادي والديني والاجتماعي والسياسي، يعتمدُ على سلسلة من الإصلاحات في ظاهرات الوعي المختلفة.

إن جسم الدولة – المجتمع الذي يعيش النظام الإقطاعي المذهبي، يعيش المفردات الدينية الشمولية، كخلفية متحكمة فيه عبر القرون.

وإذا كانت صورة الإله الواحد المتدخلة في كل شيء التي زرعتها الأنظمة الاستغلالية فتلك صناعة الحاكم الواحد الذي يهيمن على السلطة – المجتمع زاعماً أنه شبه إله!

وقد قامت الفلسفات في العصر الوسيط الإسلامي بخلق وسائط غيبية متعددة في المشرق الإسلامي، ثم في المغرب أخذت نتخلصُ من هذه الوسائط بحيث غدت فلسفة ابن باجة — ابن رشد تشق الطريق نحو مثالية موضوعية.

لقد استغرقت العملية بين التكوين الديني الصوري القصصي الميثولوجي الحكمي، وبين تكون الفلسفة المثالية بمعمارها التعددي المفاهيمي عدة قرون، ثم إلى أن تكون مثالية موضوعية جنينية في الأندلس على بضعة قرون أخرى. وهذه المثالية الموضوعية الجنينية ترحلت إلى أوروبا لتبدأ رحلة جديدة في بُنى اجتماعية مختلفة مشكلة الرشدية المقاتلة المرفوضة من قبل الكنيسة ولكن التي وضعت الأساس لهدم هذه الكنيسة الشمولي.

فكأن الانتصار العربي الإسلامي في أوروبا!

وحين وصلت الفلسفةُ من أوروبا إلى العالم الإسلامي محملةٍ بكل هذا الزخم التحولي المتضافر الداخلي، فإنها لم تُفهم من قبل الجيل الأدبي، جيل التنوير الأول؛ فقد كان تاريخ أوروبا الوسيط والنهضوي والمعاصر معروضاً أمامه، بشكلٍ غامض، بحيثيات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية، فكانت الوقائع الاجتماعية المباشرة كمظاهر التقدم في مختلف جوانب الحياة هي الطافحة على سطح الوعي النخبوي، وهذا ما كان يمثل له صدمة على صعيد أنه كان عبر موروثه يعتبرُ نفسَه محورَ العالم والبقعةَ الأكثرَ حضارةٍ فيها، ودينه يمثل أرقى تكون فكري عرفه الإنسان.

ومن هنا كان وعيه ينقلُ وقائعَ الحياة والثقافة بعناصرها المشتتة متقبلاً المظاهر الحديثة الأكثر وظيفيةٍ ونفعيةٍ والتي تغدو عبر التجارة مستخدمةٍ في حياته، محتفظاً ببنائه التقليدي المحافظ، حيث يعبرُ هذا الاحتفاظ عن جانبي الاستخدام الوظيفي وبقاء أسس النظام التقليدي التي تسيطر عليه القوى العليا، ومهما كانت التغيرات السياسية التبدلية في هذه القمة فإنها لم تغير هذا البناء، إن لم تحافظ عليه بقوة أشد.

من هنا كان الوعي التنويري أدبياً ثقافياً تقنياً عاماً، لا يستطيع أن يطرح المنظور الفلسفي، وأن يشكل نظرات عامة إلى الوجود، حيث ان وجوده الاجتماعي هو ذاته مقلق وغير مفهوم.

فكان عليه أن يعي أساسيات وجوده الوطني أولاً، أي أن يقوم بخلقِ لحمةٍ في بنائه السياسي التابع والمتخلف، وهو أمرٌ يجعل البنى العربية والإسلامية المفتتة تقومُ ولهذا فإن الاحتكاك بأوروبا كان يتيحُ استخدام بعض الأسس السياسية الاجتماعية الأوروبية في العمل لتشكيل هذه البنى، وكل بنية عربية وإسلامية لها ظروفها وسيرورتها الخاصة، والمتداخلة مع السيرورات الأخرى كذلك.

إذن كان الوعى وهو يشكلُ البنية التقليدية – المحدثة، يمر بمرحلة التأثر الأوروبى – والعودة إلى الماضي، عبر استخدام مفهوم النهضة، وهو الذي كان يتيح استعارة الأشكال الأوروبية وتركيبها فوق الجسد القديم، مع الزعم بأنه يتحدث، فهو يغرف من الماضي المجيد، وكذلك يستفيد من الخبرة الأوروبية، التي كانت (وليدة التأثير العربي).

ولكن لم يكن يدرس هذا التداخل العربي – الغربي في سيرورته التاريخية المعقدة والمتوارية، أي أن يدرس رحلة المثالية الموضوعية وتبدلاتها العميقة في أوروبا، من الرشدية المُلاحقة إلى الديكارتية المنفصلة كثيراً عن تقاليد الفلسفة الدينية للعصر الوسيط.

إن ثمة عدة قرون أخرى بين الرشدية الملاحقة وبين الديكارتية، وهذه السيرورة لن تُدرس عبر هذا الوعي الأدبي – الفني وهو يقابل أمثاله في الإنتاجين الأوروبي والعربي القديم، لكن هذا الدرس المتعدد الأشكال سوف يضع مادة ثقافية كبيرة للمرحلة التالية وهي مرحلة الوعي الفلسفي.

وهناك عناصرٌ فلسفية مشتتة في داخل هذه المرحلة، فكان التأكيد على الخلق الإلهي للعالم، يتداخل مع الإيمان بالضرورات الموضوعية للوجود، وهو أمر يشير إلى هذه الثنائية بين الجذور المتواصلة الحضور، أي بين النظام المحافظ بألوهيته المطلقة، وبحكامه المطلقين، وببنائه الاجتماعي الذكوري – الأرستقراطي وثقافته السحرية – الدينية، وبين ضرورات التحديث التقنية.

فكان التقنيون فوق الجسد المحافظ يستوردون المنجزات البنائية والتقنية والأدبية والديكورية الخ.. إن فكرة الخلق الإلهي والسببية المحدودة، تتماثل وعملية التداخل العربي – الغربي في مرحلة الاستعمار والتجارة وإنتاج المواد الخام، فهما تتيحان الحفاظ على النظام التقليدي بأسسه الدينية، وأيضاً تطوير بعض الجوانب في الحياة الأكثر إلحاحاً كتغيير الحرف ونمط المدن والإدارة ونظم التعليم الخ.. لكن عمليات التغيير تتجه إلى جوانب أكثر عمقاً بطبيعة تطور الحياة، وسواء بسبب من اهتراء القديم، أم من هجوم الجديد، وهذا يمكن ملاحظته في تعمق الأشكال الأدبية كالقصة والرواية والمسرح، وتوجهها نحو عمليات تحليل الواقع بصورٍ متزايدة، وكذلك عمليات اتساع العلوم ونمو تخصصاتها، والتبدل المستمر بين حجم الزراعة وحجم الصناعة، واستعادة المدن العربيةِ دورها النهضوي، وبدء إلحاق الريف والبادية بتحولاتها.

ومن هنا فالسببية سوف تتزايد عملياتها في الوعي، وتصبح الظواهرُ المشتتة في الوعى التنويري الأولي أكثر ترابطاً؛ فلم تعد العملية استلال عنصر وحيد من التراث، أو من الغرب، بل أخذت عمليات النظرة التركيبية بين الثقافة والوجود الاجتماعي والتاريخي، تتشكل في العقل النهضوي الجديد، وأصبح العالم العربي الإسلامي بتطوراته الكبرى مرئياً في هذا العقل، ولكن في ظاهراته الفكرية الروحية المستقلة عن البنى الاجتماعية التي يتشكل فيها.

يمكن هنا أن تتشكل لمحاتٌ من العرض الاجتماعي، لكن الوعي يظل مستقلاً، وبه سبيياته الداخلية المترابطة الأعمق، والمنفصلة عن البنى الاجتماعية.

هنا علينا أن ندرس الصراع بين المثالية الموضوعية الدينية والمادية الجدلية، كتعبير عن طفولية الوعي الفلسفي في الجانبين. من جانب عجز المثالية الموضوعية عن النمو وكشف الواقع، وقفزة المادية الجدلية للريادة الكشفية، وإخفاقها في ذلك، عبر حدوث فجوة كبيرة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية.

isa.albuflasa@gmail.com

مكونان لا يلتقيان

لأن البحرين تكونت صغيرةً منفصلةً عن ثدي أمها الكبيرة الجزيرة العربية، مرةً بشكلٍ جيولوجي، حين اندفعتْ من خليج سلوى، ومرةً بشكل سياسي اجتماعي عندما انفصلتْ عن الصحراء العربية وصارتْ لؤلؤةً غيرَ مخطوفةٍ لفارس، فغدت هذا الكيان الصغير المتوتر الحاد العواطف، السريع التأثر، الشديد الهبوط العنيف على الأرض.

من الناحيةِ الاجتماعيةِ لم تؤهلها الظروفُ الاقتصاديةُ لأن تشكلَ طبقةً وسطى التي تم غياب طلائعها أكثر من مرة، حين قفزتْ على السير الصبور السياسي في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وحين خطف اليسارُ دورها، بدواعٍ تعجيليةٍ خاصةً مع غيابِها عن الساحة وقد أفاد إلى حين، لكنه واصل هذا الدور حتى عندما بدأت تتحرك وتستعيد نشاطها الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وهذا التنطعُ لدورٍ أصبح ليس بقدرتهِ، جعله يخسر الكثير، فوجد نفسه مُلحقاً بالقوى الطائفية المحافظة.

من اليسار بكل طموحهِ إلى أن يكون مُلحقاً بقوى محافظة رجعية هوة توضحُ حجم الانهيار في عظامهِ الداخلية التي خوتْ من الدم الشعبي والعقلانية والتراكم الديمقراطي، وتوضح كذلك هيمنة شعارية المغامرة وكيف تنتصر في بضعة أيام مع غيابِ الثقافة الديمقراطية.

عاد المجتمعُ لمكونيه الطائفيين، وضد أكثر من نصف قرن من جهودِ هيئةِ الاتحاد الوطني لتكوين ثقافةٍ وطنية، ومع كل الثيمات السياسية التي كلها تصيحُ بمعزوفة (الوطني) من جبهةِ التحرير الوطني حتى بنك البحرين الوطني، لكن لم يظهرْ هذا الوطني مكتملاً متجسداً في مجتمع.

كلُ جماعةٍ تأتي وكلُ سياسةٍ تنأى عن التوحيد التراكمي في الثقافة والعمل. كلُ فصيلٍ يريدُ أن يكون هو كل شيء، والمقاربة الديمقراطية لا تحصل على فرصها، وتنفضُ بحالاتٍ من الرعب والاجتثاث.

ثم برز المكونان الطائفيان أخيراً واضحين جليين، كشفا عن نفسيهما، ألقيا الثيابَ والأقنعةَ والمكياج وتقدما لكي يشطرا البلدَ وبقي من الزمان خطوة، وعن المجزرة شعرة.

حين تجلس على طاولة الكلام أو طاولة الشرب أو حتى تراب الجنازة، سوف تسألُ: من أي طائفةٍ هؤلاء؟ هل سوف أستطيع أن أتكلم معهم؟ هل هم معنا؟ هل من… أم هم من…؟

استطاعَ الطائفيون اختراقَنا بشكلٍ مرير.

هدموا بذوراً ومظلات صغيرةً لكي نقفَ معاً.

صار الفمُ يغص بمسامير وشظايا من زجاجٍ وهو يتكلم.

أنشأوا تنظيماتهم السياسية وهي كما يُفترض ذروة الوعي.

التنظيمُ السياسي قمةُ الوعي البشري، يحددُ الخطوطَ الأساسية لمسيرة أي مجتمع، ويعبئ الجهود من أجل تحقيقها.

لكن حين يكون التنظيم طائفياً فأي أهداف أساسية سوف يحققها؟

التنظيمُ الطائفي يعني أن يحققَ دولةً لطائفته. لا يوجد معنى آخر. أي أن يغدو شكلاً دكتاتورياً يمنعُ الطائفةَ التي يحكمُها من الامتزاجِ في طائفةٍ أخرى، يمنعُ تكونَ الشعب، وتحديث النساء وصيرورتهن مواطنات، يرفضُ ظهورَ الأحزاب المنافسة في منطقته فيقومُ بافتراسِها دينياً سياسياً، يمنعُ تكونَ الدولة الموحدة، وكلَ قيمها من عقلانية وديمقراطية وعلمانية ووطنية.

التنظيمُ الطائفي لا يعترفْ بمنجزات الحداثة، هو نتاجُ العصور الوسطى، ودول الطوائف والجماعات الدينية المنفصلة، وعالم النصوص الدينية المطلقة، وهذا التنظيم الرجعي يتفجرُ بسيطرتهِ وغلوائه في زمن الانفجار المعرفي وتوحد الدول والقارات والشعوب!

التنظيمُ الطائفي قمةُ الدكتاتورية ويطلبُ ديمقراطية!

يمنع حرية النساء واستقلال العمال والمثقفين ويقيم هيمنةً عنيفة متوارية داخلية في طائفته ويتقدم من أجل الحوار الديمقراطي والملَكية الدستورية والجمهورية الإسلامية، يلغي الآخرين في كيانه الخاص ويمنع التعددية ويريد أن يوسع حجم هذا الكيان لكي يفرض سيطرة القرون الوسطى على العصر الحديث، ويريد من الآخرين التنازل فيما يبقى في عليائه يرفض أن يتقدم لعالم الحداثة والحرية.

البحرين لم تستطع أن تَكون المستوى المتقدم من الديمقراطية وهي محاطة بجبالٍ من دولٍ تُصدر أعنف أشكال الدكتاتورية، وتريدُ أن تكونَها في زمن الاستقطاب الطائفي!

لا ديمقراطية مع تكوينات طائفية، لابد أن يُطلق سراح الأمهات والزوجات المستعبدات في الغيتو الطائفي، لابد أن يكون العقل هو السيد، لابد أن يُحرر الأطفال من الشحن المدروس الطائفي المؤسساتي، لابد أن تتحرر النصوص الإسلامية من هيمنة الخرافة، لابد أن تكون القبلة السياسية موجهة للوطن لا خارجه.

الأمل في الشباب يتطور لا تبعاً لضرورات العيش المتدني بل لتطور رؤاه العلمية ومواقفه الوطنية.

isa.albuflasa@gmail.com

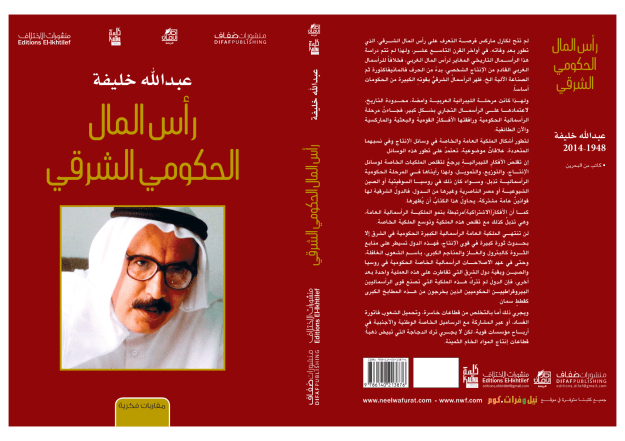

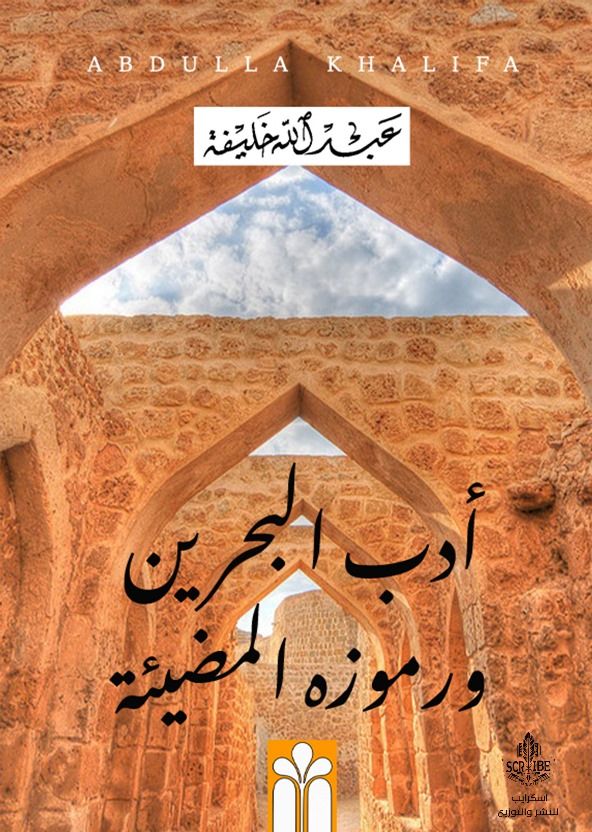

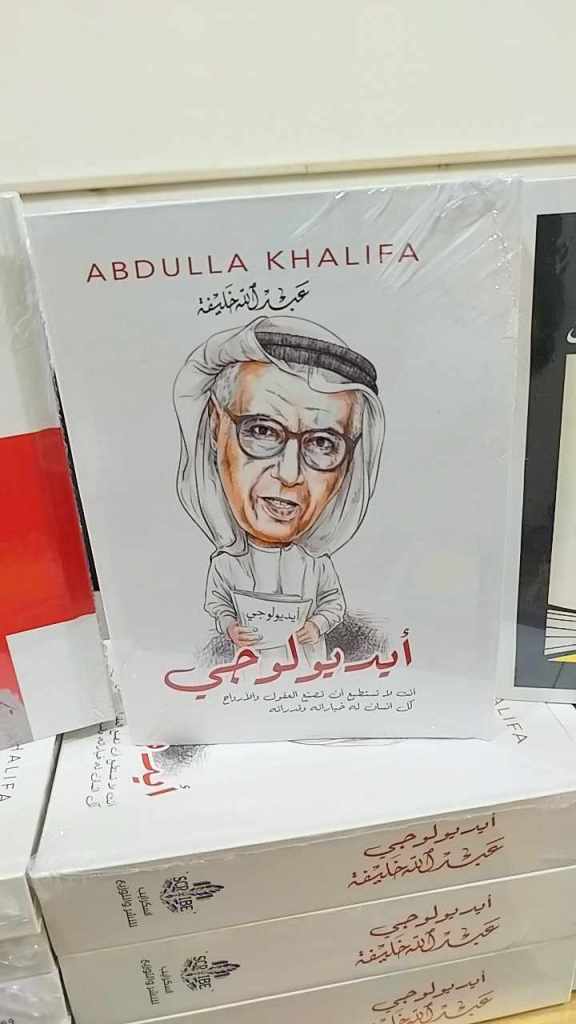

بيع كتب ومؤلفات عبـــــــدالله خلــــــــيفة

أزمة اليمن

≣ اليمن والخليج بين المبادرةِ والمغامرةِ

≣ صراع الإقطاع في اليمن

≣ صراع الطوائف والطبقات في اليمن

≣ غياب الجدل من تاريخ اليمن

≣ أزمة اليمن

≣ اليمن من القبليةِ إلى الديمقراطية

≣ اليمن: أصراعٌ قبلي أم تحديثي؟

كتب: عبـــــــدالله خلـــــــيفة

≣ اليمن والخليج بين المبادرةِ والمغامرةِ

27 /2/ 2013

اليمن والخليج والجزيرة العربية في محاولاتها الدؤوب للتوحد والنهضة والتعاون تصطدم بقوى التفكيك والرجعية الطائفية، وقد اتخذت لها الآن أنياباً ذرية.

الكيانات المدعوة للتقارب المستمر وتنفيذ مشروعات التصنيع والتعليم والتغيير تزيحُ الأسلاكَ الشائكة الحدودية وتصطدمُ بإمبراطورية الشر وقوى المحافظة المتخلفة غير القادرة على إنتاج مشروعات التعاون والعلاقات السلمية المتكافئة بين الدول، شعارُها أما أن أُهيمنَ أو أُخرب.

واليمنُ ساحةٌ مستمرة للصراع، مثل بقية الدول التي تعاني من نفس الثيمة السرطانية.

قوى الفئاتِ الصغيرة الفوضوية المغامرة تلاعبتْ طويلاً بشعاراتِ الوطنية والقومية والاشتراكية، ركضتْ فوق جسد اليمن الجنوبي تقفز به من إستقلال هشٍّ متواضعٍ إلى الاشتراكية العسكرية الحكومية التي تعجزُ عن تطوير التنمية وإنهاضِ مختلفِ الطبقات، فلا تبقى سوى قواها الصغيرة المترجرجة بين الطبقات، لا تمتلكُ رؤيةً للواقع والتاريخ والمستقبل، حتى صحّرتْ الجنوبَ من قدراته المادية وسلمتهُ لقوى الهيمنة العسكرية الرجعية في الشمال، ثم لما تقلصتْ سيطرتُها وضاعتْ بين قوى الشمال المحافظة الواسعة التي دهستها بإرهابها أرادتْ أن تعودَ لدولة الجنوب المستقلة، فانتهزها الرئيس السابق فرصةً ليثأر من عدن مدينة التقدم.

كأن الأرضَ هي ورقةٌ لهذه الفئاتِ الصغيرة على مائدة القمار السياسية، فواصلت إرثَ السلاطين والإقطاعيين وعجزتْ حتى عن سمات الحداثة الديمقراطية الوطنية الأولية.

تلاقي هذه الفئاتِ الصغيرة الفوضوية مع الدكتاتورية الإيرانية الممسكة بنفس الرقعة الجغرافية السياسية المضادة لأبسط سمات الحداثة الديمقراطية التوحيدية، يبرزُ الشخصيةَ الحكوميةَ الإيرانية الانفصامية، ففي الداخل الإيراني هيمنةٌ قسرية على كل المكونات الاجتماعية الإيرانية ومنعها من التعبير المستقل، وفي الخارج تفتيتٌ للبُنى والأنظمة الموحِّدة وعمليات التعاون والوحدات الديمقراطية النهضوية العربية.

وتلاقي المجموعات البرجوازية الصغيرة الفوضوية المغامرة مع الاستراتيجية الإيرانية ليس صدفة ولا هو مثير للعجب. وكانت المجموعاتُ المراهقةُ في الحزب الاشتراكي اليمني السابقة الذكر نموذجاً راكم الحماقةَ على مدى عقود.

لقد عملتْ على عدم خلق التراكمات النهضوية والديمقراطية البسيطة في اليمن وتصعيدها بصبر سياسي، وبتعاون اقتصادي مع كافة الطبقات، وهو البرنامج الذي لايزالُ مطروحاً ويتعرض لمناجل الثوريين الزائفين والمحافظين المتخلفين معاً.

مجموعاتٌ منتفخةٌ بذاوتِها ولا يهمها سوى مقاعدها السياسية المتآكلة، وهي تستغلُ التناقضات في تطور الحياة الاجتماعية السياسية اليمنية لكي تكونَ في المركز المسيطر، لكن دولةَ الوحدة اليمنية تجاوزت كتل الإقطاعيين والقبليين والطائفيين المُفتتين، وهي تصارعُ بقوةٍ رهيبة الإقطاعيين العسكريين في السلطة والذين يخرجون منها عبر المذابح التي يصيبون بها الآخرين.

هذه الكتل التي تحيا على دم المجتمع والبشر تتصارع ثم تتلاقى!

كانت الثورة اليمنية الشعبية قد فككتْ الدكتاتوريةَ وفرشتْ بساطاً جديداً على الأرض الموحدة بتضحيات العامة وليس بقُطّاع الطرق السياسية الطائفيين في الشمال ولا بالمهاجرين الارستقراطيين المتاجرين بالدم، المتلاقين مع الشبكة الإيرانية التي تصطادُ الحشرات السياسية السامة في كل أرضٍ عربية.

لقد مثلت القوى الشعبية البسيطة المتحركة بعفوية وأحياناً بسذاجة، وليس ثمة من تبلور طبقي سياسي تحديثي يطورها ويحدد خطواتها المستقبلية في الديمقراطية والعلمانية والتحديث وحريات النساء وتقدم العمال والتصنيع، ولهذا فإن القوى المحافظة ذات العامة غير الواعية السائرة وراءها تسيطرت عليها في الانتخابات والمجالس النيابية، لكن الجماهير تتعلم.

اليمن وهو يقتربُ من المعافاة السياسية يصيب القوى الإيرانية الخائفة من تقدم الشعوب النهضوي الديمقراطي بالرعب، فتساهم بقوة في تأجيج الصراعات، وتحرك بعض العوام الجهلة بأبعاد الواقع لكي يضربوا عجلات التقدم التي تتحرك بصعوبة، ويرفعون شعارات ثورية زائفة بغرض تمرير الأجسام السامة.

وإذا كان قائد من الحزب الاشتراكي يتعاون مع الفاشية الإيرانية فليس بغريب ذلك ما دامت الانتهازية والمغامرة التي دمرت التنظيم والماركسية الجنينية اليمنية هي عادات أمثال هؤلاء الخونة الطبقيين والوطنيين.

≣ صراع الإقطاع في اليمن

2004/5/25

تابعت ندوةً بين ممثلين للقوى السياسية والفكرية في اليمن على إحدى المحطات الفضائية، التي تركز فيها النقد على احتكار حزب المؤتمر الشعبي العام للسلطة السياسية.

يركز المتحدثون في الندوة على الظاهرات السياسية المفصولة عن البنية الاجتماعية، وإذا استطاعوا ربطها فإنهم يربطونها بالتفرد في القرار الرئاسي أو بحكم الفرد.

ومن الواضح أن مثقفي كل بلد عربي يتمترسون داخل تجربة بلدهم الخاصة، فيعزلون تسارها عن مسار الأمة العربية والأمم الإسلامية عامة، وهو أمر يمثل خصيصة أساسية من خصائص الوعي السياسي العربي، الذي يعزل تجربة البلد والشعب المعنيين عن تجربة الأمة، كما يقوم بعزل المستوى السياسي في بلده عن جذوره الاجتماعية والتاريخية.

أي هم لا يدركون بأن تجربة اليمن في صراعها السياسي مماثلة لتجارب البلدان العربية الأخرى، حيث إن مستوى البنية وتناقضاتها الأساسية متماثلة، والاختلاف هو في أحجام وتمثلات وخصوصيات هذه البنية.

فالصراع بين الإقطاع السياسي والإقطاع الديني، أي بين حزبي المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، هو ذاته الصراع الذي يجري فى الأقطار العربية الأخرى.

أما لماذا يكون هذا الصراع متجسداً كذلك في مصر بين الحزب الوطنى والأخوان، أو فى الجزائر بين حزب جبهة التحرير والإدارة الحكومية والجماعات الدينية الخ.. فهو أمر لا يرى من قبل ممثلي التيارات السياسية العربية.

إن الإقطاع السياسي الحاكم يقوم بسرقة المال العام عبر آلة الدولة، أما الإقطاع الديني فهو يقوم بسرقة المال العام عبر الدين، وكلا النمطين من الاستغلال يمثلان استغلالاً تقليدياً أي يمثلان استغلالاً يعود لنمط متخلف من الإنتاج.

ولهذا فإن كلا الإقطاعين بحاجة إلى تكريسِ أنماطٍ معينة من الدكتاتورية، قد تتباين، لكنها تعود لجوهر اجتماعي وسياسي واحد. فحزب المؤتمر الشعبي يعتمد على آلة الدولة وهيمنتها، لكنه أيضاً يستند على القبلية والذكورية، بدرجة أقل من حزب الإصلاح، غير إنه لا يختلف عنه نوعاً.

ومن هنا فحزب المؤتمر الشعبي يتشكل على أساس الفئات البيروقراطية والعسكرية العليا المهيمنة من المركز. وجعل المناطق القروية والقبلية الفقيرة تابعة لاستغلال المركز.

ورغم انتماء بعض ممثلي حزب الإصلاح القياديين إلى الفئات الوسطى عموماً، إلى أنه جعل المذهب أساس السيطرة السياسية وهذا يكرس الحزب معبراً عن قوى الإقطاع الديني التي كرست سيطرتها داخل النص الديني بشكل تقليدي، أي التي جعلت الدين حصالةً مالية لعملها.

إن الآلة السياسية الحاكمة والآلة الدينية الحاكمة في مستويات العلاقات الاجتماعية والتقاليد، هما آلتان ضخمتان وكبيرتان، وزحزحة مثل هاتين الآلتين تحتاج إلى نمو كبير للقوى المتوسطة والعاملة الحرة.

وكما أشار المتحدثون فإن نمو المؤسسات التشريعية وانتقال سلطة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إليها، هو الحال المؤدي إلى تفكيك الإقطاع بقسميه السياسي والديني، وانتقال السلطة إلى الشعب.

لكن هذا الانتقال ليس آلياً ولن تقع ثمار الديمقراطية بسهولة في حضن الشعب، في وجود بنية اجتماعية متخلفة، ستجعل السلطة التشريعية إلى زمن طويل في ذيل الحياة السياسية، وتابعة للسلطة التنفيذية.

ولهذا فإن قوانين الانتقال الديمقراطي العربي هي كذلك قوانين عربية شاملة، أي متماثلة نسبياً، تعتمد على مدى نمو الفئات الوسطى والعاملة وتفكيك التخلف الفكري والاجتماعي في البناء الاجتماعي.

أي أن القفز على مثل هذه الظروف الموضوعية ستجعلها مجرد مغامرات سياسية، ولهذا تحتاج إلى تراكم طويل.

≣ صراع الطوائف والطبقات في اليمن

2008/11/8

كبقية الدول العربية عملت القوى المحافظة على تفكيك العلاقة التحالفية بين قوى الحداثة التي تصارعت مع بعضها بعضا في اليمن، فكان يُفترض لمؤسسي وحدة اليمن: حزب الوحدة الشعبية الشمالي والحزب الاشتراكي في الجنوب أن يمتنا دعائم العلاقة بينهما، وينشرا التنوير والديمقراطية والحداثة.

ولكنهما لم يفعلا ذلك بل انجرا لتأثيرات القوى المعادية للوحدة اليمنية وللتقدم في اليمن، واستدرجا لصراع ضار مدمر.

في البدء عنت الوحدة قبول الجنوب بسيطرة الشمال القوية، وكانت تضحية من الجنوبيين، وتمثل ذلك في سيطرة مؤسسة الرئاسة في صنعاء وجيش الشمال، وقبل الحزب الاشتراكي بدور الشريك، لكن تم تفكيك عرى العلاقة بينهما.

علينا من البداية أن نقرأ أخطاء الحزب الاشتراكي اليمني، لقد كان حزبا جنوبيا بامتياز، ولم يكن قادراً على التغلغل في الشمال، ولم يفهم ظروف اليمن بدقة، وضرورة النضال الديمقراطي الطويل والتحالف مع كل القوى الديمقراطية بدلاً من الركون للقوى العسكرية، وللمؤسسات الحكومية المخترقة من قبل قوى التخلف والاستبداد في الشمال، وبالتالي جاءت موافقته على مسألة “الوحدة اليمنية” غير متبصرة وسريعة، وألقى بنفسه في ساحة هائلة، كما أن قياداته كانت ذات مواقع قبلية مناطقية ولم تستطع أن تخلق تنظيما وطنيا ديمقراطيا واسعا، فقد قادت شعارات التأميم للملكيات الصغيرة والتطرف اليساري والقفز على ظروف اليمن وعدم فهم مرحلته السياسية إلى وجود شلل شمولية داخل التنظيم، قادت إلى مغامرات وصراعات ضارية.

إن فكره “الاشتراكي” كان طفوليا، ولم يشكل ثقافة ديمقراطية وطنية تلائم ظروف اليمن القبلي والأمي، ثم قفز إلى وضع سياسي هائل هو وضع الوحدة التي ذوبته وسط الشمال الكبير عليه.

في حين كان حزب الوحدة الشمالي الحاكم حزبا قبليا بامتياز لقبيلة حاشد، التي هيمنت على السلطة، وأورثت جماعاتها هياكل الدولة، وكان خيار الوحدة لها ليس خيارا ديمقراطيا وطنيا بل سيطرة قبلية كاملة، ولا شك أن دغدغة مشاعر الرئيس للهيمنة وأن يكون الشخصية الأولى والوحيدة والتي تورث حكمها لابنها وتحويل النظام الجمهوري إلى نظام ملكي أسوة ببقية الجمهوريات العربية، كانت تتلاقى وتتوحد في تيار شمولي شمالي قوي.

ووجد حزب الإصلاح المذهبي السياسي (السني) في هذا التحالف الشمالي في أول الوحدة وسيلته لضرب الحزب الاشتراكي اليمني، خوفاً من توجيه الوحدة نحو الاشتراكية والحداثة.

وهكذا فإن قوى تحديثية عديدة وجدت نفسها في خنادق متضادة، وراحت دولة الشمال وجيش الشمال يذوبان القوى الجنوبية التي توحدت معهما وأعطتهما السلطة، وغدت المعركة سياسية وشخصية، ثم تحولت إلى معركة حربية شرسة مخيفة، هجم فيها الجيش على الجنوب، واتضح فيها أن الشمال يفترسُ الجنوب لا أن يتوحد معه.

“وعلى الرغم من أن أصعب الأزمات التي تواجه الرئيس صالح هو صراعه مع القوى المتضررة من الحرب الأهلية في 1994، والتي كان الاخوان المسلمون شركاء الرئيس صالح فيها، حيث كانوا من أشد التيارات تحمسا لها، معزولة عن سياق الصراع الراهن بين النخبة الحاكمة والإخوان، فإن أغلب الكتاب المؤيدين لنظام صالح يرون أن تجمع الإصلاح الإسلامي متورط في تأجيج مشاعر أبناء الجنوب ويعمل بذكاء شديد على استثمار الوضع لتشتيت طاقة النظام وإضعافه.”، (الشرق الأوسط، اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، 29 اكتوبر، 2007).

لقد دمرت القوى التحديثية الوطنية: المؤتمر الشعبي، الاشتراكي، الإصلاح، أنفسها في صراعها الجانبي، المدمر، وكانت الحصيلة هي ظهور مؤسسة الفرد الواحد الحاكم المطلق، وهشاشة وضع القوى التحديثية التي أسهمت في صعود دولة الوحدة ونخرها بالصراعات الفئوية.

لقد كان هذا من أخطر إفرازات الحرب، فليس رئيس السلطة كفرد هو القضية، بل صعود الفرد المطلق مع قبيلته. لقد أدت نتائجُ الحرب إلى رجوع اليمن خطوات كبيرة للوراء، إضافة إلى فقد عشرات الألوف من القتلى والخسائر المادية الجسيمة.

وبدلاً من انتقال اليمن للحداثة والوطنية والديمقراطية عاد اليمن كلية للقرون الوسطى سياسيا، لقد نزع قشرة الحداثة الهشة من فوق جسده القبلي المحافظ وبان على طبيعته.

ومع ذلك فإن البقية الباقية من عناصر الوعي الديمقراطي الوطني في الحزب الاشتراكي اليمني حاولت أن تخرجَ من هذه الثنائية القاتلة، ثنائية الجنوب والشمال، ثنائية الاشتراكي والرأسمالي الخيالية، ثنائية الحياة والموت، بالتوجه إلى أساس المشروع التوحيدي وإلى عناصره الديمقراطية الصغيرة وإعادة إحيائها.

لكن الشمال القبلي المسيطر عاد إلى عصره الإقطاعي الشامل، لقد افترس الجنوبَ وتركهُ ينزفُ ويلعقُ جراحَه.

لقد استولى كلية على السلطة ولم يعد أحدٌ ينافسه من الجنوب، فقادة الاشتراكي الأقوياء الذين حرروا الجنوب من الاستعمار البريطاني إما قتلى وإما هاربون، ومن رفض الحرب وصراعاتها وتهميش ما بعدها لم يُترك ليعيش بل انقضت عليه عصاباتٌ تعددت أقنعتها ولها مضمون واحد.

لم تكن حرب الانفصال والوحدة سوى حرب الجنون القبلي، فكأن الشمال كان يثأر من تقدم الجنوب، وينشر قبليته الكاملة في الفضاء اليمني لتسود، وما يدري ان هذا التسويد سيكون خرابا قادما واسعا للشمال.

لقد اتفقت القوتان السياسيتان الشماليتان حزبا المؤتمر الشعبي والإصلاح على تحطيم المعارضة اليسارية التي كانت جزءاً من الحكم، عبر حرب لبست قناع الدفاع عن الوحدة، ولم تكن سوى عملية ثأر متخلفة ضد التحديث الجنوبي، الذي كان يمضي بخطى صغيرة نحو صهر الشعب في كيان تحديثي موحد، وجاءتْ عملية الثأر من منطلقات مختلفة، من قبل كراهية اليسار والاشتراكية، وإقصاء المنافسين في الحكم، وتوسيع حصيلة أنصبتها في السلطة.

لكن السلطة كانت تعود للوراء.

كانت تغرق في العالم السعيد الإقطاعي، عالم القبائل المتصارعة، عالم شيوخ الدين الحالمين بسلطة مطلقة، عالم المناطق التي راحت ترفع رؤوسها مطالبة بالحكم الذاتي، عالم القبائل التي تعتبر أراضيها من سلطتها، فتعتدي على السياح وتتدخل في امتيازات النفط، وتلجأ إلى خطف البشر والمطالبة بفدى.

لقد عاد اليمن للوراء.

لماذا لم تؤد ما سُمي في عاصمة الوحدة صنعاء بحرب (الدفاع عن الوحدة) إلى مزيد من الوحدة والتقدم والإصلاح؟

لماذا أخذت الخريطة اليمنية في التمزق المستمر بدلاً من نجاح المنتصر ونشره للسلام والتقدم؟

لماذا عادت الأمور إلى الوراء بشكلٍ رهيبٍ وعلى نحو متسارع؟

لقد بدا للوهلة الأولى أن المنتصرين الشماليين حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح قد شكلا علاقة تحالفية وثيقة، وأنهما قادران على تجاوز غياب الحزب الاشتراكي اليمني المؤسس الثاني لهذه الوحدة العتيدة، ولكن ذلك لم يحصل بل دب نزاعٌ كبيرٌ وواسعٌ بين الطرفين المنتصرين.

كان هذا أيضاً حدثاً مؤسفاً، فقوى التحديث الوطني اليمنية ككل تمزقت على نحو مروع في المرحلة السابقة،

وقوى كثيرة أُقصيت عن السلطة والمشاركة، في اليمن الموحد غير السعيد، المتقاتل، ثم الآن دب الخلافُ الواسع في الشمال، وانتقل المتحالفان إلى حرب سياسية متأججة لم تـُستعمل فيها بينهما لحسن الحظ أدواتُ العنف.

لنقل إن المشكلات تفاقمت في البلد الفقير، والدولة حين تنتقل من التنوع والتعددية الحاكمة الشخصية إلى التفرد الشخصي – القبلي، تكون قد عبرتْ عصر الحداثة باتجاه عصر ملوك الطوائف.

إن الدولة التي تقودها قبيلة حاشدة ضخمة، تتوارث الامتيازات والنفوذ والخيرات، لا تريد أحداً آخر ينافسها ويشاركها في الحكم، وبالتالي كان عليها أن تلتف حول الرئيس وتضخم من صورته وتوسع من سلطاته وإمتيازاته.

“وبينما يتهم الحزب الحاكم بأن خطابها المشكك في شرعية الحكم والقائم على التعاطف مع تلك الحركات قد أضعف الدولة وهيبتها ومكن لتلك الحركات من تهديد مستقبل اليمن، فإن المعارضة بدورها تحمل الحاكم المسؤولية وتعتقد أن استحواذ الحزب الحاكم على مفاصل السلطة واستبعاد القوى السياسية الفاعلة من المشاركة في السلطة والثروة وعدم اهتمامه بمشاكل الواقع هي من يسهل الطريق أمام الفوضى”، (اليمن يغرق في عاصفة الانفصال والارهاب وإيران)، (الشرق الأوسط، 14 أبريل 2008).

نستطيع القول إن شهية الشمولية تكون عادة مفتوحة حين تهضم أي خصم سياسي كبير، فتنتقل لالتهام الخصم التالي وهكذا دواليك، فتلغي سمات التحضر الحديث، خاصة مع فواتح الشهية مثل ظهور النفط وتصاعد ثروات التنمية التي تـُحتكر من قبل الحكم وتتسع بعد تصفية الخصوم والرقابة.

فصار حزب الإصلاح المذهبي السياسي، لأنه يقتصر على جماعة سكانية مذهبية واحدة، ومحاولة تسييسها، خصماً لأنه يريد حصة أكبر في السلطة، بل يتطلع إلى الهيمنة عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

لكن حزب الإصلاح يمثل عقلية تقليدية محافظة، ففقهها يعود لمرحلة الإمامة وربما أبعد من ذلك، وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم حزب (وطني)، مقارب للعلمانية الحديثة، رغم انه حزب ديني كذلك وينتمي إلى الطائفة نفسها، فكان عليه أن يركز في نقد الوعي المذهبي المحافظ وخطره على التقدم، بعد أن كان شريكاً في معركة النضال المشترك ضد الخطر الاشتراكي الانفصالي الملحد.

«… فحزب الإصلاح الذي كان يمثل الشريك الأبرز لنظام صالح، أصبح يمثل العدو اللدود المهدد لمستقبل النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس صالح، فقد قاد الإصلاح منذ انتخابات 2003 النيابية معارضة شرسة، دفعت بعض قياداته في عام 2006 إلى المطالبة بثورة شعبية للقضاء على نظام الرئيس صالح باعتباره السبب الرئيس لتخلف اليمن، هذه المواجهة بدأت بعد أن تبنى نظام صالح سياسة إخراجهم من منظومة الحكم، وشكلت الانتخابات النيابية عام 1997 المدخل الرئيس لإخراجهم من الحكم، ومن ذلك الحين والرئيس صالح يعمل على إعادة بناء تحالفات جديدة لدعم قوة النظام، حيث عمل على تمكين القوى ذات الاتجاهات الليبرالية من منظومة الحكم، وقام بتصفية العناصر التي كان لها تاريخ اخواني من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم لصالح قيادات سياسية ليبرالية وتقليدية مشهورة بمواقفها العدائية لحركة الإخوان المسلمين، وعمل أيضا على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية ورفدها بالقيادات الجديدة من أبناء النخبة الحاكمة التي تلقت تعليما حديثا في الجامعات الغربية، وتمتاز بولائها المطلق للرئيس صالح، كما عمل على بناء تحالفات قبلية داعمة للنظام من خارج قبيلة حاشد»، (اليمن صراع السياسة بين الرئيس والاخوان، سابق ذكره).

وإذا كان ذلك قد أدى إلى تمركز قبلي شخصي في السلطة، وكرسها في حزب واحد، فإن الديمقراطية تتحول إلى ديكور، ولا تستطيع أحزاب المعارضة اختراقها، لأن الحزب الحاكم حزب المؤتمر صارت بيديه ثروة البلد يوزعها على أنصاره ومحبيه، فكانت قسمات الليبرالية والديمقراطية والوطنية الجميلة تخفي تحتها السمات القبيحة للقبلية والفساد والمحسوبية.

فلجأت أحزاب المعارضة التي تقاتلت سابقاً إلى العمل المشترك، فكان لقاء الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح طريفاً بعد دعوات الكراهية الطويلة واستئصال الإلحاد والاشتراكية من اليمن المسلم.

لكن هل هذا التوحد للمعارضة تم على أسس فكرية ديمقراطية وطنية؟

لا، بل تم على مناوأة حزب المؤتمر ومناكفاته، وإحراجه ونقده وتعريته بأي شكل، بالباطل وبالحق.

فوجدنا بعض قادة الاشتراكي يؤيدون القاعدة.

ووجدنا بعض أنصار الإصلاح يوسعون الخلاف بين الشمال والجنوب ويريدون عودة الانفصال وقد كانوا مقاتلين أشداء لدوس الجنوب المتمرد المنفصل.

ووجدنا مناصرة للحوثيين المتمردين العسكريين من داخل قوى المعارضة.

لقد كان انزلاق اليمن لصراعات العصور الوسطى نتيجة طبيعية لضعف قوى الحداثة، وعدم نمو عناصرها الديمقراطية الداخلية، وبدا ذلك في الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي اللذين أرادا قيادة اليمن إلى الاشتراكية والرأسمالية معاً!

وكان اليمن يواجه ظروفاً صعبة، فقراً وتضخماً في البطالة ونزيفاً سكانياً مستمراً للخارج، ومواقف خاطئة في الحروب الداخلية والخارجية، فتدحرج مشروع النهضة على صخرة القبلية والمناطقية والمصالح الخاصة المتحكمة!

لقد أدى ذلك إلى التفكك المناطقي، وبدء انفصال الجنوب عن الشمال بطريقة سلمية فسادت المظاهرات والاحتجاجات على سوء توزيع الثروة بين الأقاليم وعلى اقتصار الجيش على منطقة واحدة وقبيلة، وعلى سوء الإدارة.

(واجه النظام السياسي الحاكم في اليمن في الآونة الأخيرة عاصفة من الأزمات السياسية، من الواضح أنها مع اعتصام المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، والمظاهرات التي شملت معظم أنحاء البلاد والمعترضة على غلاء أسعار المواد الغذائية، بدأت تهز عرش السلطة المكين ولم يجد الرئيس صالح في ظل هذه الوضعية الصعبة إلا أن يعلن مبادرة سياسية، كمحاولة للحد من تصاعد وتيرة الاعتراضات الشعبية على سوء أوضاع الحياة الاقتصادية، وعجز الدولة عن القيام بوظائفها نتيجة تفشي الفساد في مؤسساتها، ومن جانب آخر محاصرة القوى السياسية المعارضة المهددة لحكمه، وتجاوز مشروعها السياسي بمبادرة تحمل في مضمونها إصلاحات سياسية جذرية.)، (العربية، أكتوبر 2007).

إن بعض المطالب الشعبية كان صحيحاً ومهما إذا أُخذ في إطار وطني توحيدي وليس من أجل استثمار النزعات القبلية والمناطقية لزعزعة الدولة، ولكن إذا كان جهاز الدولة متصلباً في مركزيته، وشمولياً في قرارته، فإن قوى المعارضة المتخلفة سوف تستفيد من أخطائه وتطرح شعارات مضيئة جميلة بمضمون طائفي متوار، وهذا ما حصل خاصة في أخطر تمرد واجهه اليمنُ الموحد فيما بعد وهو تمرد الحوثيين.

(أما فيما يخص الحكم المحلي في ظل التركيبة الاجتماعية فإن النخب القبلية ستهيمن على الحكم المحلي، وهي قوى اجتماعية في معظمها مؤيدة للرئيس ومرتبطة بالحزب الحاكم، وحتى في حال إفراز الحكم المحلي لنخب سياسية جديدة فلن يكون للإسلاميين نصيب فيها، على الأقل في المستقبل المنظور، فالانتخابات المحلية السابقة أثبتت قدرة الحزب الحاكم على تشكيل تحالفات تتناقض مصالحها مع الفئات الاجتماعية التي تمثل الإسلاميين)، (العربية، المصدر السابق).

لكن النظام وجد ان قطب المعارضة تحول من الجنوب للشمال وتجسد في شريكه السابق حزب الإصلاح، فعمل على زعزعة وجوده وإنتاج مشكلات سياسية جديدة.

ونجد هنا كيف أن المذهبية السنية المحافظة تنتج شكلين متنافسين، أحدهما يجثم في السلطة ويحاول أن يمكيج نفسه ببعض الشعارات الليبرالية لكي يعطي لنفسه التمايز السياسي عن حزب الإصلاح المذهبي المحافظ الذي يقوم بالاستعانة بقوى مضادة لا لشيء سوى هزيمة غريمه حزب المؤتمر!

أخطر ورقة استعملها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم كانت ورقة (الزيديين)، فهذه كانت فرقة إمامية معتدلة تقارب أهل السنة في الكثير من الأطروحات الدينية، وقد حركها الحكم لكي تناوئ حركة الإصلاح، فغذى ونمى الصراع الطائفي.

ولكن تفجر ورقة الحوثيين بيّن المدى الرهيب الذي يمكن أن تؤدي إليه الصراعات المذهبية السياسية واستغلالها من قبل أطراف محلية وإقليمية، وكم الخسائر الذي تسببه لبلد شديد الفقر!

وتغذية الصراعات الطائفية المتزايد في اليمن يعاكس ويناقض إخفاء وتحجيم الصراع الاجتماعي، فالقوى السياسية الحاكمة والمعارضة تلجأ، مع فشل سياستها ولعدم سيطرتها على الحراك الاجتماعي المنفلت بسبب هذه المرجعيات القروسطية، إلى استثمار الصراعات المذهبية وتأجيجها لعجزها عن تنمية الصراع الاجتماعي بشكل سلمي حضاري، اتجاهاً لحل مشكلات الناس.

وقد استفاد زعماء الزيدية من هذه الانتهازية الوطنية المتصاعدة، فتحولوا إلى لاعب أساسي في الساحة.

هناك من يربط نشاط الزيدية وتصاعدها بالسياسة الإيرانية ودورها في اختراق الدول الإسلامية والتأثير في سياساتها لكي تغدو اللاعب الأكبر في المنطقة.

وهذا لا ينفصل عن استغلال تنظيم القاعدة من قبل أطراف أخرى لضرب السياسة الأمريكية التي يتعاون معها النظام اليمني في السنوات الأخيرة، وبدا انه يربط مصيره بها.