يمثل النقدُ الثقافي عموماً قوة تفكير كبيرة غدت شيئاً فشيئاً معطلة ، وكان يمكن أن ترفد الأدب والثقافة عموماً بطاقاتها لكي يزداد الأدب والثقافة تأثيراً في الواقع لكن النقد توقف عن هذه العملية الضرورية ، فما هي الأسباب؟

يقول ناقدٌ عربيٌ كبيرٌ هو إحسان عباس الذي استفاد كثيراً من (النقد الأمريكي والنقد النفسي لدى فرويد والأسطوري لدى كارل يونغ) يقول بأن الاقتراضَ الشديد من الغرب على هذا النحو (يجعل الدارس يقع في وهم فكري مزوج : يتكشفُ الأولُ في إغفالِ التاريخ الثقافي العربي ، ويتجلى الوهمُ الثاني في جهلِ التاريخ الكوني للآخر).. وهو أمرٌ في رأيهِ يقودُ إلى (التبعية الثقافية أو يفضي إلى المحاكاة الصماء) ، نقلاً عن سعد البازعي في كتابه استقبال الآخر)، ص 36 ، 37.

يتحسسُ الباحثون العرب الإشكالية المركبة في تبعية ثقافتنا للعصر الوسيط ببنائه الإقطاعي المذهبي ، المستمر حتى الآن ، وتبعيتها كذلك لما يُطلق عليه بعضهم (الآخر) ، وهذا التعبير تجريدٌ آخر معاكس للماضي ، فلا يقولون بأن الآخر هو النظام الغربي الرأسمالي المسيطر.

لكن التعميم على الجهتين يقودُ إلى سلسلة طويلة من الأخطاء ، لأن ثقافتنا العربية القديمة مرت بعدة أطوار وأبنية ، ولكل منها واقع خاص ، وكانت تعيش تطورات ومراحل كبيرة ، فالتعيمم المنطلق منها ، خاصة حين يساونه بالشخصية العربية أو بالذات العربية ، يقود إلى كوارث تحليلية.

فالشعرُ الجاهلي لا يُعرف لماذا صار بهذا الشكل ومن أين جاء وما هي علاقاته بالمكونات الفكرية والفنية السابقة ، والقرآن لماذا هو بهذه اللغة والتراكيب والأخطر ما هو دوره في عملية الثقافة التحولية ، ولماذا استمرت القصيدة المتناقضة البناء التقريرية حتى اليوم؟ ولماذا الغياب للبناء المسرحي في الثقافة والبناء الدرامي في الشعر وغياب الملحمة؟

دخل النقد العربي القديم في جوانب المحدود كالصور الجزئية والأغراض وأشكال البلاغة ، ثم وجد نفسه في العصر الحديث أمام مدارس أوربية كبيرة ، فلم تسعفه أدوات النقد العربي القديم ، ليس فقط لخضامة الإنجازات الغربية التي تشكلت خلال قرون النهضة والثورة الصناعية والعصر الحديث ، بل لأن واقعه العربي المتعدد راح هو الآخر يتغير ويصارع ، فبدأت الآدابُ والفنونُ العربية في الأزدهار في واقع متخلف اجتماعياً!

وككل نتاجنا وسياستنا وقع بين دكتاتوريتين ؛ دكتاتورية الماضي المبهمة والمتجسدة في البناء الثقافي ، وفي دكتاتورية الحداثة الغربية ، التي تفرضُ نفسها عبر أنماط سائدة قوية فتشلُ الوعي العربي عن أن يكون وعياً عربياً ديمقراطياً.

وكي نعرف أننا واقعين بين دكتاتوريتين ثقافيتين، يحتاجُ ذلك إلى فحصٍ على مستوى الماضي ومستوى الحاضر، أي القيام بنقد مزدوج على ضفتي الزمان والمكان.

حين نقرأ فقط القصيدة الجاهلية سوف نقول لماذا الانحباس في الشكل المضطرب الممزق المحدود؟ أي لماذا عجز العربُ عن إنتاج شعر أكثر تطوراً من هذا؟

وهو أمرٌ لا يتضحُ إلا في قراءةِ السياق التاريخي ، بكون القصيدة العربية الجاهلية هي نتاجُ شعبٍ محبوس ممزق في هذه الصحارى الهائلة المجدبة ، وبقراءة إن هذا الجنس الأدبي(الشعر الجاهلي) هو أرفع ما أنتجه هذا الشعب بعد انحباسه وتقطع صلاتهِ بالشمالِ ، السامي، لغة ومكاناً وتلاقحاً واسعاً ، وهو أمرٌ يربطنا بتدهور الأنواع الأدبية والفنية في الشمال (العراق ، وسوريا ، ومصر) ، فنقرأ فضاءَ الآداب والفنون في الحضارات القديمة التي عجزت عن التطور ، وعن تشكيل أنواع : الملحمة والمسرحية وبالتالي النقد.

وبهذا كان النتاجُ الثقافي العربي الجاهلي هو وليد ظروف العزلة والتخلف المزدوج ، فالانهيار الحضاري الذي أصاب الحضارات القديمة والذي كان إحدى سماته تحجر الآداب ، انتقل بقوة مضاعفة للجاهليين ، ومع ذلك قاموا في تلك العزلة النسبية بإنتاج ثقافي يعكس ظروفهم ويعكس كذلك حريتهم البدوية.

بين الغنى الثقافي الذي فجرتهُ ثورة الإسلام وبين الأشكال الأدبية والفنية المتيبسة التي سادت طوال العصر الأموي ، ثم تقطعت بفعل المدنية العباسية النسبية ، عوامل من الصراع والتداخل ، فقد أضفى الفهمُ الديني المحافظ على منتجات الثقافة المختلفة عوامل كبيرة من الكبح.

فقد قام بأسلمة الشعر الجاهلي ، محوراً العديد من الأسماء الدينية والأفكار الوثنية ، ثم جعلَ المبنى الفضفاض للقصيدة الجاهلية نموذجاً يُحتذى ، وجمد الأنواع الأدبية كما كان متبعاً سابقاً ، فغدت الفنون محرمة كذلك.

ثم حين تطورت الآداب والفنون في العصر العباسي في المدن النهضوية المؤقتة ، فإن تغيرات جذرية في الأنواع الأدبية لم تعد ممكنة ، وإذا حدثت تطورات كما في الرسم وظهور القصة والمقامة واتساع النقد وتشكل الفلسفة ، فإنها تغدو محاطة بدكتاتورية الماضي الثقافية ، ودكتاتورية الحاضر الأموي – العباسي الجارية.

وهكذا فإن الضرورة تتكشفُ هنا، فالعرب ورثة الدكتاتوريات المشرقية القديمة ، فهم إذ ينقطعون عن نتاج الحضارات المشرقية القديمة وراءهم ، بسبب ليس فقدان اللغات القديمة ، بل كذلك رفضاً للتعرف عليها ، كما أنهم يكيفون النتاج المترجم اليوناني والهندي تبعاً لحاجاتهم في هذا المجتمع النهضوي المتوجه للاختناق بفعل دكتاتوريات السلطات والجماعات السياسية – المذهبية المختلفة.

وهكذا فإن النقد هو الآخر يتعرض لهذا الحصار فيحافظ على شكلانيته العامة ، بتقزم الأنواع الأدبية والفنية فيه ، ثم يجمدُ تطور القصيدة بإبقاء مبناها العام المضطرب المحدود ، الذي لا يغتني إلا بفعل نقده للواقع ، وتداخله مع الأنواع الأخرى كالدراما والقصة ، وهو أمر غير ممكن إلا بشكل تعليمي ساذج.

ليست هذه الأنواع الثلاثة؛ النوع القصصي، النوع الدرامي، النوع الشعري ، أنواعاً منفصلة فحسب ، بل هي أنواع متداخلة كذلك ، فهي تغذي بعضها البعض ، وعدم وجودها في واقع ما ، دليل على مشكلات ديمقراطية عميقة فيه.

إن عجز النقد العربي القديم عن كشف ذلك ، هو بسبب ذلك الغياب الديمقراطي في السياسة والثقافة ، وهو أمر أتاحته له التجربة الغربية حين احتك بها ، وهي قادمة من خلال السيطرة الأجنبية.

إن النمو الداخلي العربي لم يكن حراً ، فلم ينتجْ الأنواع السابقة الذكر بانفصالها وتداخلها المركب ، ولم تتح تجربته المقموعة خلال تلك القرون ، التي لم تزدهر بالحرية الواسعة أن يصنع تلك الأنواع بتلاقحها وتنوعها ، ففوجئ وهو ينمو داخل الحياة الحديثة الغربية ، أن تاريخه الثقافي ناقصٌ ومتخلفٌ في أنواع معينة ، فراح يستكمل النقص.

ليس العرب كلهم منتجون ثقافيون ، بل أفراد وجماعات من الفئات الوسطى ، التي يتيح معاشها أن تشتغل في الثقافة ، وهي موزعة بين الدكتاتوريتين : دكتاتورية الماضي ، ودكتاتورية الحاضر ، لكن الثقافة الباقية الغنية هي منتجة الحرية ، ومن هنا راح نتاج هؤلاء الأفراد الباقي القوي الغني يؤسسُ ذلك.

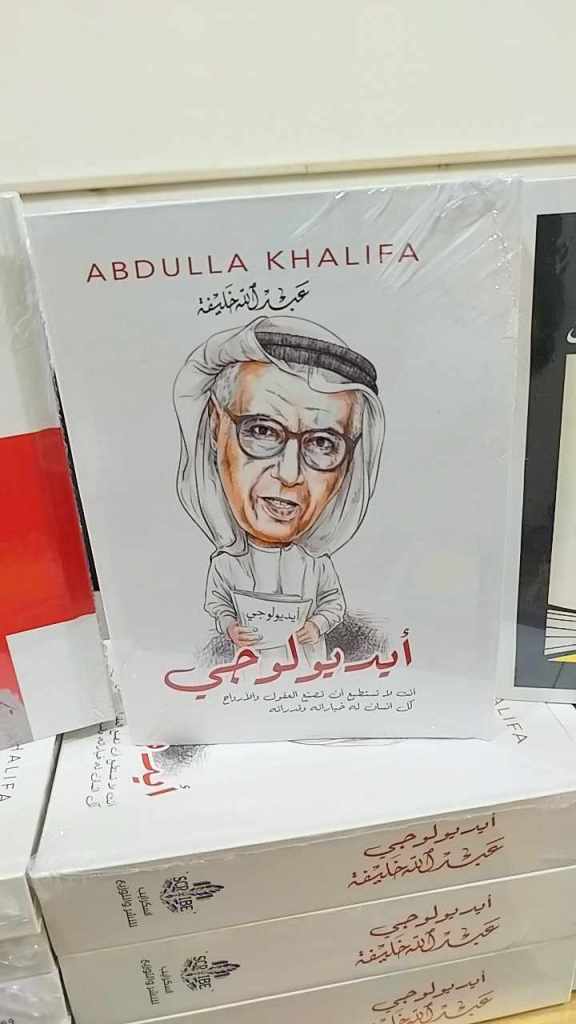

النقد وتبعيته المزدوجة : كتب ـ عبدالله خليفة

أضف تعليق